Алтуфьево - Лианозово

Видеозапись экскурсии можно посмотреть ЗДЕСЬ

Первоначально местность, где сейчас располагается усадьба, называлось Олтуфьево. Предположительно такое название пошло

от первых владельцев из московского дворянского рода Олтуфьевых и было изменено только в XIX веке на Алтуфьево. Первое упоминание Алтуфьева в писцовых книгах относится к

1585 г. Тогда владельцем усадьбы ключник Хлебного двора Неупокой Мякишев. Он имел в своем хозяйстве деревянный двор, а земли владения были богаты лесом, зверьем, в речке

Самотеке водилась рыба. В смуту двор сгорел, и новые хозяева - служилые люди братья Архип и Иван Акинфовы - в 1623 году получили во владение лишь

«пустошь». Архип Акинфов в 1629 году был назначен воеводой в Красноярск, а младший брат, Иван Акинфов, с 1643 года служил воеводой в Шуе. Затем он получил звание

стольника, а еще позднее его направили в качестве посла в Варшаву. У Архипа детей не было, и после его смерти единственным владельцем Алтуфьева стал Иван Акинфов, а затем

его сын - Никита Иванович Акинфов, со временем ставший стал дворянином и стольником. В 1678 году Алтуфьево уже было благоустроенной усадьбой. А в 1687 году в

усадьбе была построена церковь в честь Воздвижения Креста Господня. По названию церкви и село стали называть Крестным или Воздвиженским.

Никита Акинфов вторым браком был женат на Аксинье Лопухиной, родственнице царицы Евдокии - первой

жены Петра I. В 1699 году царица была насильно пострижена в монахини, вместе с ней под опалу попала её родня. Никита Акинфов сначала был отправлен в тюрьму, но позже

пострижен в монахи и отослан в Кирилло-Белозерский монастырь. По милости Петра I Акинфову было разрешено «учинить наследником, кого он хочет». Наследником Акинфов

назначил своего внука Николая Акинфова, но зять Никиты Ивановича, князь Григорий Дмитриевич Юсупов-Княжев, подал челобитную в Юстиц-Коллегию, в которой говорилось, что

«в нынешнем, государь, 1721 г. Никита Иванов сын Акинфов по должности своей родительской обещал

дочери своей, а моей жене, княгине Анне половину отдать своих деревень, причём были и

свидетели - знатные персоны: господин-генерал-фельдмаршал светлейший князь Меньшиков

бригадир и лейб-гвардии майор Ушаков, комендант Бахниотов и майор Сергей Бухвостов»

. Началась долгая тяжба между родственниками, в которой Никита Иванович, постриженный под именем Иоанникия, встал на сторону

дочери, а не внука. Случилось так из-за неимоверной скупости, которую проявил внук:

«Монастырскими щами мне не прокормица, гладом таю от немилосердия Николаева»,

- писал Н.И.Акинфов. Первое решение Сената, вынесенное в 1725 году, было в пользу княгини А.Н.Юсуповой-Княжевой

и одной из родственниц - вдовы Ирины Ивановны Исленьевой. Но обиженный внук спустя три года подал апелляцию в Сенат, и в 1728 году Алтуфьево к нему вернулось.

Возможно, такое решение было обусловлено сменой власти. На престоле находился император Петр II, покровительствовавший роду Лопухиных. После смерти Николая усадьба

отошла к его сыну Юрию Акинфову, который продал её в 1759 году поручику Ивану Ивановичу Вельяминову. При нём был реконструирован давно парк с двумя прудами, а в 1763 году

вместо сгоревшей церкви был выстроен каменный храм «иже под колоколы» в стиле позднего барокко, а в 1767 году был заложен господский дом «в тринадцать

покоев» также в барочном стиле.

За два последующих десятилетия владельцами усадьбы последовательно становились граф Матвей Федорович Апраксин, графиня Наталья

Федоровна Брюс, доктор медицины Андрей Андреевич Риндер. В 1786 г. имение приобрел богатый землевладелец, потомок старинного рода, действительный тайный советник

князь Степан Борисович Куракин (1754-1805). Выйдя в 1789 г. в отставку он занялся

обустройством усадьбы. Во времена Куракина усадьба уже имела «Дом господский каменный с каменными и деревянными службами. Сад регулярный. На речке мучная мельница

в два постава». К сожалению, до нашего времени сохранилось только классическое здание пивоварни. До нашего времени сохранилось только классическое здание пивоварни.

При Куракине усадьбу посещали поэт-сентименталист Иван Дмитриев, драматург Денис Фонвизин, баснописец Иван Крылов.

Во время Отечественной войны 1812 года усадьба

была разграблена. В 1842 году стал владельцем Алтуфьева стал титулярный советник Дмитрий Иванович Приклонский, который в 1849 году перепродал её действительному

статскому советнику

Николаю Арсеньевичу Жеребцову ![]() (1807-1868). Получив образование инженера-электрика, он увлекался историей, политикой, экономикой, скульптурой, был

автором брошюры «История цивилизации в России», в которой отрицал прогрессивность реформ Петра I. Свой дом в Алтуфьеве Жеребцов устроил на «старорусский

лад». В архитектуре здания переплетаются элементы каменного и деревянного древнерусского зодчества. Двухэтажное здание выполнено в стиле псевдорусской эклектики.

Его украшают большие окна, белокаменные колоны, карнизы и кокошники. На южном фасаде располагается фамильный

герб Жеребцовых

(1807-1868). Получив образование инженера-электрика, он увлекался историей, политикой, экономикой, скульптурой, был

автором брошюры «История цивилизации в России», в которой отрицал прогрессивность реформ Петра I. Свой дом в Алтуфьеве Жеребцов устроил на «старорусский

лад». В архитектуре здания переплетаются элементы каменного и деревянного древнерусского зодчества. Двухэтажное здание выполнено в стиле псевдорусской эклектики.

Его украшают большие окна, белокаменные колоны, карнизы и кокошники. На южном фасаде располагается фамильный

герб Жеребцовых![]() . Существуют сведения, что одно из помещений господского

дома было украшено лепным плафоном и барельефами на темы из отечественной истории работы хозяина, который к тому же был скульптором-любителем.

На сегодняшний день дом в Алтуфьеве является единственным образцом усадебного господского дома в русском стиле.

При Жеребцове в усадьбе

были заново отстроенная конюшня, оранжерея и сад.

. Существуют сведения, что одно из помещений господского

дома было украшено лепным плафоном и барельефами на темы из отечественной истории работы хозяина, который к тому же был скульптором-любителем.

На сегодняшний день дом в Алтуфьеве является единственным образцом усадебного господского дома в русском стиле.

При Жеребцове в усадьбе

были заново отстроенная конюшня, оранжерея и сад.

После крестьянской реформы Алтуфьево было поделено на две части: у Николая Жеребцова остались усадьба и территория,

расположенная южнее её, в том числе до сих пор существующий Алтуфьевский (Верхний) пруд, а Нижний пруд, который не сохранился, и все северо-восточные земли отошли

местным крестьянам, получившим статус временнообязанных (т.е. получивших свободу, но не выкупивших землю у помещика и продолжавших исполнять оброк или барщину).

После смерти Жеребцова усадьба досталась его жене, а затем владельцы еще несколько раз менялись. В 1888 году Алтуфьево приобрел

Георгий Мартынович Лианозов - финансист и нефтяной предприниматель. Через пять лет Лианозов продал усадьбу и прилегающие к ней земли

для строительства дачного посёлка.

Незадолго до начала Первой мировой войны yовая хозяйка усадьбы - вдова генерал-лейтенанта Татьяна Михайловна

Унковская - устраивает здесь частный пансионв котором круглый год могли жить состоятельные москвичи. Она даже выпустила небольшую рекламную брошюру с видами

усадьбы седующего содержания: «Всё растущая потребность в загородной жизни, при ежедневном деле в городе, дала мне мысль открыть

под Москвой небольшой пансион-отель. После долгих розысков мне удалось найти старинную усадьбу, соединяющую в себе два требуемых качества, - и близость Москвы,

и чисто деревенскую уединенность. Благодаря своему гигиеническому устройству, возможности иметь диетический стол, пользоваться лёгким водолечением, пансион «Алтуфьево»

может вполне удовлетворить не только здоровых людей, ищущих комфорта городской жизни при деревенской тишине и покое, но и людей, нуждающихся в отдыхе и правильном режиме

под наблюдением своего врача» . Пансион Унковской пользовался большой популярностью. Состоятельные люди, которые

по каким-либо причинам не обзавелись собственной дачей или имением, могли жить на всем готовом, работать или проводить время в приятном обществе. Для пансионеров устраивались

всевозможные игры, прогулки в близлежащие усадьбы, катания на лодках, купание, рыбная ловля и прочее. В зимнее время жители пансиона могли кататься на коньках.

В большом зале стоял рояль, на котором мог играть любой желающий. В гостиной всегда можно было найти свежие газеты и журналы. В общем пользовании также находилась библиотека,

в которой насчитывалось около тысячи книг на русском, английском и французском языках. Периодически в пансион приезжал врач и фельдшерица-массажистка. Питание в пансионе

нареканий не вызывало. По словам Унковской «стол в пансионе поварской, обильный и разнообразный. Молочные продукты

доставляются из соседней фермы "Вешки" Московского общества сельского хозяйства. При желании можно иметь стол диетический, вегетарианский, диабетический, подагрический,

для тучных и исключительно молочный» . Под пансион использовалось также здание бывшей пивоварни. Оно

рекламировалось Т.М.Унковской как «небольшой каменный флигель, в 4 комнаты с террасой, который сдаётся и по

комнатам, и целиком» .

После революции в господском доме Алтуфьева расположилась больница, в усадьбе находились учреждения ГУЛАГа, а земли принадлежали колхозу «Красная нива».

Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве

Видеозапись экскурсии можно посмотреть

ЗДЕСЬ

![]()

Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве ![]() сооружена на средства И.И.Вельяминова в 1760-1763 г.г. на месте обветшавшей каменной церкви Софии и дочерей ее Веры,

Надежды и Любови. Не известно, была ли при сооружении нового храма использована старая церковь. Как правило, прежнюю постройку разбирали до основания лишь в редких

случаях, обычно её просто реконструировали. Церковь принадлежит к редкому в XVIII веке типу «иже под колоколы», т.е. ярус звона располагался над самим

помещением храма. Основной объем храма - четверик с сильно скругленными углами увенчан восьмигранным верхним ярусом. К основному объему первоначально примыкали

три притвора и апсида. Украшения стен храма типичны московского барокко: руст, филенки и ниши, наличники окон первого этажа с сандриками, на втором ложные окна.

сооружена на средства И.И.Вельяминова в 1760-1763 г.г. на месте обветшавшей каменной церкви Софии и дочерей ее Веры,

Надежды и Любови. Не известно, была ли при сооружении нового храма использована старая церковь. Как правило, прежнюю постройку разбирали до основания лишь в редких

случаях, обычно её просто реконструировали. Церковь принадлежит к редкому в XVIII веке типу «иже под колоколы», т.е. ярус звона располагался над самим

помещением храма. Основной объем храма - четверик с сильно скругленными углами увенчан восьмигранным верхним ярусом. К основному объему первоначально примыкали

три притвора и апсида. Украшения стен храма типичны московского барокко: руст, филенки и ниши, наличники окон первого этажа с сандриками, на втором ложные окна.

Судя по метрике 1887 г., составленной священником церкви в Алтуфьеве С.Буравцовым, её внутреннее убранство в основном относилось к XIX в.:

«Иконостас деревянный, окрашенный белою лаковою краскою в виде четырех плоских и продолговатых колонн, местами вызолоченный

и с резьбою по местам, о трех малых ярусах. Царские двери местами резные, насквозь из дерева, местами с накладною на них резьбою. Позлащенные; форма верхушек царских

дверей дугообразная Солея пред алтарем устроена из белой лещади, возвышена от помоста храма на одну ступень и отделена от последнего решеткою. Клиросы отделяются

решеткою из дерева. Затем - малым иконостасом. Колокольни нет, колокола висят на церкви, четыре колокола новейшего времени. В церкви на стенах нет никакого

росписания, снаружи стены никаких иконных изображений не имеют» . В алтаре храма до 1908 г. хранился крест

1704 г. из церкви подмосковного села Сергиевское-Комягино (Богородский уезд), которое, как и Алтуфьево, было вотчиной Акинфовых.

Незадолго до революции 1917 г. в

церкви промыли иконостас, возобновили позолоту, переложили голландские печи с сохранения старых изразцов, покрасили стены и крыши.

Церковь была открыта почти все

время советской власти (за исключением небольшого перерыва в 1941 г.), оставаясь единственным действующим храмом в этом районе. Поэтому в нее были частично перенесены

иконы из закрытого храма в Бибиреве (обратно они были возвращены не все). В 1991-1995 гг. по проекту архитектора Н.Надеждина была осуществлена недопустимая с точки

зрения охраны архитектурного наследия реконструкция храма. Площадь здания увеличилась более чем 2 раза, но оно лишилось своих пропорций и внутреннего убранства XIX в.

и «задавило» находящийся рядом господский дом усадьбы. Был уничтожен «звон», превращенный в световой барабан: для этого пробили свод церкви, срезали перекладины,

на которых висели колокола, застеклили проемы звона, превратив их в окна, свод бывшего «звона», ставший сводом храма, расписали. Церковь перестала являться

храмом «иже под колоколы». Небольшая кирпичная трапезная 1986 г. с полуциркульными окнами, заменившая ветхую деревянную и примыкающий к ней притвор, были

разобраны и заменены новой большой трапезной, над входом в которую была сооружена колокольня (она стоит не на отдельном фундаменте, а на перекрытиях 1-го этажа).

Старый алтарь был снесен и заменен новым, большей площади, хотя новые элементы комплекса стилизованы под старое церковное здание. Оставшуюся часть церкви усилили

стальными поясами. Декоративные элементы были окрашены в красный цвет, что нехарактерно для построек середины XVIII в. Фасады и внутренний вид храма украсили мозаичные

панно очень высокого качества, но не вписывающиеся в стилистику здания. Со стороны Алтуфьевского пруда церковь была обнесена современным решётчатым забором со

стилизованными под барокко двумя башашенками по углам (в одном из них находится часовня, в другой - церковная лавка) и диссонирующими с ними эклектичными

воротами в центре. Таким образом, реконструкция сильно исказила первоначальный облик храма, который был уникальным памятником архитектуры XVIII в., и уменьшила

историческую ценность здания.

Лианозово

Видеозапись экскурсии можно посмотреть

ЗДЕСЬ

![]()

История посёлка Лианозово начинается в 1888 году, когда имение Алтуфьево было выкуплено

армянским нефтяным магнатом и монополистом экспорта русской икры в Европу

Георгием Мартыновичем Лианозовым![]() .

.

Приехав в середине 80-х годов XIX века на охоту в места близ подмосковного

села Алтуфьево, Георгий Мартынович был очарован здешними красотами. Среди его охотничьих трофеев оказались и два

кабанчика, которых умело нашпиговал и подал на стол староста села Алтуфьево. Радушие местных крестьян и упоительный

воздух навели Лианозова на мысль приобрести это село. Выкупив его в 1888 году и прикупив к нему окрестные земли,

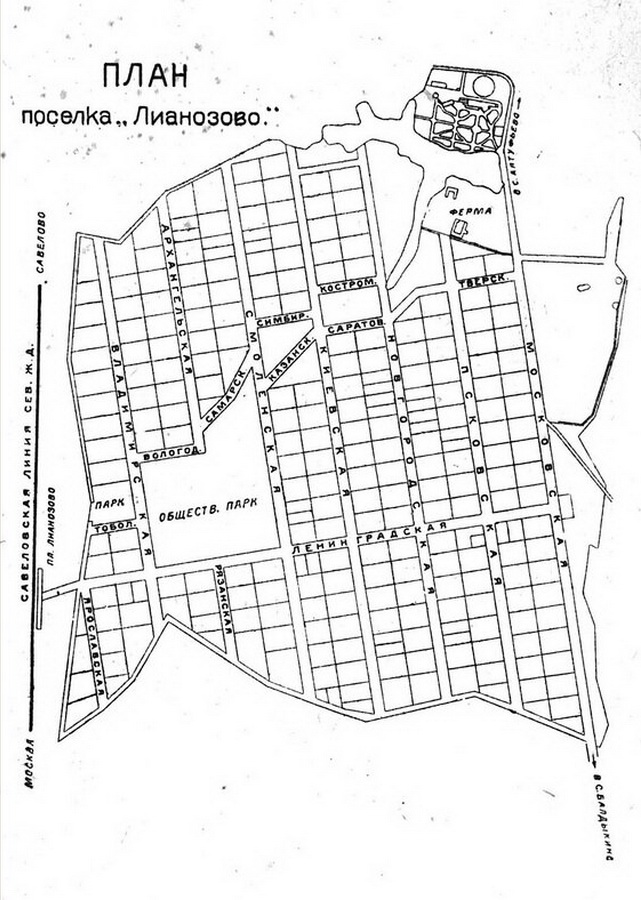

Лианозов выстроил себе богатый особняк и стал инициатором строительства дачного посёлка, находившегося юго-западнее

его усадьбы и получившего название «Лианозово».

|

Лианозовы

|

В 1903 году Георгий Мартынович распродал имение организованному для его эксплуатации

обществу на паях, в котором преобладали «лица интеллигентных профессий». Дачников привлекал большой пруд с карасями и купанием

в Алтуфьеве, а также расположенный по соседству сосновый бор с зарослями малины.

Дачная жизнь в Лианозове продолжалась недолго - последовавшие вскоре бурные события революций, Первой

мировой и Гражданской войн привели к тому, что характер здешнего населения резко изменился. Многие владельцы дач эмигрировали, а их место

заняли выходцы из других сословий. Часть домов скупили нэпманы, часть уплотнили, и в бывших дачах поселили по нескольку семей пролетарского

или крестьянского происхождения. Но даже несмотря на то, что сын его основателя - надворный советник

Степан Георгиевич Лианозов - во время гражданской войны возглавлял Северо-Западное правительство в

Эстонии, поселок сохранил свое название.

Из 84 домов Лианозова к началу 1920-х годов 37 стали муниципальными. В условиях серьезной нехватки зданий

для вновь возникших советских учреждений наличие свободных площадей привело к тому, что Лианозово становится административным центром округи:

в посёлке разместились волостной совет и волисполком. Некоторые дачи заняли различные местные органы: на бывшей даче Шванде разместились

президиум волсовета, отдел управления и касса; дачу Лучишкина заняли отделение милиции и суд; в доме Убриха расположились земельный, коммунальный

и жилищный отделы, а в доме Андреева - отделы народного образования, военный и социальный, а на даче Смигунова - продовольственный

и «многолавка». В 1923 г. в Лианозове значилось 385 жителей, из которых 92% составляли служащие волсовета, школы, детского дома и колонии,

советских учреждений Москвы.

Савёловская дорога, по которой можно было добраться до поселка,

была проложена последней из московских железных дорог и в начале XX в. была ещё не слишком популярной среди москвичей. Поэтому участки для

застройки продавались относительно дёшево по сравнению с другими пригородами - по 40 копеек за квадратную сажень и 6 копеек с

сажени на устройство шоссейной дороги. Состоятельные покупатели старались приобрести сразу несколько участков. За короткое время в Лианозове

было выстроено около сотни дач в стиле модерн, которые охотно заселились семьи московских предпринимателей (Вогау, Елисеевы, Постниковы) и

представители интеллигенции. Для удобства дачников рядом с посёлком была открыта железнодорожная станция Лианозово (до этого дачники пользовались

станцией Бескудниково). Первоначально улицы поселка были названы по крупным российским городам: Архангельская, Владимирская, Костромская,

Московская, Псковская, Новгородская и т.д.

В 1919 г. из-за тяжелого продовольственного кризиса местный волсовет издал специальное постановление,

разрешившее распахать дополнительно на каждый дом по 0,5 десятины и дополнительно на каждого едока по 10 тыс. саженей свободных земель в

окрестностях посёлка. В этих условиях стало процветать земледелие, были освоены все мало-мальски пригодные участки земли, а количество

крупного и мелкого скота увеличилось до 168 голов.

В 1921 г. Лианозово получило статус посёлка городского типа. Но дачи продолжали

существовать здесь вплоть до Великой Отечественной войны. В опубликованном в 1928 году справочнике «Дачи и

местности Москвы Лианозово описывалось так:

«В километре от платформы, на повороте идущей от станции лесной дороги начинаются дачи поселка Лианозово...

В прекрасном смешанном лесу хорошо распланированы около 100 дач затейливой архитектуры, с крытыми верандами и

балконами. На пруду купанье и катанье на лодках. Местность довольно сухая. Цены на дачи очень высокие; нередко

дача сдается пр 500 руб. за сезон. Есть кооператив, пекарня, клуб, кино, библиотека и спортивная площадка.

Ближайшая больница - в 1 км в Алтуфьеве. У станции - стоянка извозчиков»

Постепенно Лианозово превращается в промышленный центр, сохраняя при этом функции жилого

спутника Москвы. По данным 1939 г. здесь проживало уже 6626 человек.

В середине XX века у Москвы появилась новая городская граница, она прошла по Московской кольцевой автодороге, и теперь Алтуфьево и Лианозово

уже находились в черте города. Дорога обрезала территорию усадьбы с севера и стала ее новой границей. Тогда в городской черте оказалось

много населенных пунктов и возникли трудности с адресами, потому что в одночасье в разных районах столицы появилось много улиц с одинаковыми

названиями. Поэтому в середине 1960-х годов в Лианозове были проведены переименования. В середине 1970-х годов территория Лианозова стала

застраиваться многоэтажными домами; проект разработал коллектив под руководством архитектора

И.И.Ловейко. К чести архитекторов, надо заметить, что сетка улиц

старого Лианозова по большей части сохранилась. Однако, некоторые улицы исчезли, например, Псковская. А улица Рязанская, начинавшаяся напротив

главного входа в парк, застроена полностью, и от неё не осталось и следа. Был также уничтожен кирпичный, в стиле модерн, двухэтажный особняк на

Рязанской улице, в нём во время и после Великой Отечественной войны располагались сначала детский дом, а позже - Лианозовская детская

больница. На улице Псковской находился большой бревенчатый дом с мезонином - это была Лианозовская начальная школа.

Бывший общественный парк дачного поселка Лианозово в 1951 году получил статус «парк культуры и отдыха». А когда Лианозово

вошло в состав Москвы и большинство старинных дач были снесены, часть их территории также была включена в состав

Лианозовского парка культуры и отдыха![]()

Удивительным образом Лианозово связано с именами писателя Владимира Войновича и

художника Оскара Рабина.

Третья жена

Владимира Николаевича Войновича

- Светлана Яковлевна Колесниченко (вдова известного журналиста-международника Томаса Колесниченко),

урождённая Лианозова, правнучка Георгия Мартыновича Лианозова, создателя дачного поселка Лианозово.

Газета «Комсомольская правда» назвала

Оскара Рабина

художником, прославившим Лианозово. В связи со строительством канала Москва-Волга рядом с поселком Лианозово

возник поселок Севводстрой. Здесь в 50-60-ые годы десятником работал молодой начинающий художник

Оскар Рабин ![]() . Работал, чтобы прокормить семью и чтобы избежать

обвинений в тунеядстве. Он жил в бараке на станции Лианозово, здесь женился на Валентине Кропивницкой, с которой прожил 50 лет. Здесь родились его сын и дочь.

Здесь собирались художники и поэты. Здесь в конце 1950-х годов была создана неофициальная художественная группа «Лианозово». В 1974 году Рабин стал

одним из организаторов выставки в Битцевском, получившей название «Бульдозерная выставка». В январе 1977 года художника обвинили в тунеядстве, посадили

под домашний арест, предложили уехать в Израиль, и в результате вышвырнули с семьёй по туристической визе в Европу, лишив советского гражданства. Спустя 30

лет гражданство восстановили, присудили звание Кавалера ордена Российской академии художеств «За служение искусству»! Оскар Рабин умер 7 ноября 2018 года

во Флоренции, похоронен на кладбище "Пер-Лашез" рядом с женой Валентиной и сыном Александром.

. Работал, чтобы прокормить семью и чтобы избежать

обвинений в тунеядстве. Он жил в бараке на станции Лианозово, здесь женился на Валентине Кропивницкой, с которой прожил 50 лет. Здесь родились его сын и дочь.

Здесь собирались художники и поэты. Здесь в конце 1950-х годов была создана неофициальная художественная группа «Лианозово». В 1974 году Рабин стал

одним из организаторов выставки в Битцевском, получившей название «Бульдозерная выставка». В январе 1977 года художника обвинили в тунеядстве, посадили

под домашний арест, предложили уехать в Израиль, и в результате вышвырнули с семьёй по туристической визе в Европу, лишив советского гражданства. Спустя 30

лет гражданство восстановили, присудили звание Кавалера ордена Российской академии художеств «За служение искусству»! Оскар Рабин умер 7 ноября 2018 года

во Флоренции, похоронен на кладбище "Пер-Лашез" рядом с женой Валентиной и сыном Александром.

Дача в Лианозово (единственная сохранившаяся)

Видеозапись экскурсии можно посмотреть ЗДЕСЬ

Достаточно далеко за пределами усадьбы Алтуфьево, рядом с Лианозовским парком культуры и отдыха, сохранилась одна из дач поселка Лианозово (Череповецкая ул., 3б).

Судя по фотографии 1920-1930-х годов, это здание было типично для дачных строений начала

ХХ века - двухэтажный загородный особняк с двускатной черепичной кровлей, крыльцами, верандами, высокими домовыми трубами. С

запада была пристроена открытая веранда в виде четырёхколонного портика. Там же был главный вход, который вел в небольшой зал, хорошо

освещенный благодаря трем окнам южной застекленной веранды и двум боковым окнам. Отсюда шла лестница на второй этаж. По белому портику

это здание обычно называли «Белой дачей». Вокруг дома был разбит парк в английском стиле, украшенный статуями, стилизованными под

древнегреческие скульптурыю.

Среди местных старожилов существуют две версии по поводу её истории. По одной из них,

в «Белой даче» жил управляющий имением, а по другой - директор Савеловской железной дороги. Существует также еще одна версия,

согласно которой особняк был построен в 1903 году Степаном Лианозовым для его возлюбленной.

Во время революции 1917 года в здании

располагалось управление ВЧК, а в 1950—1970-х годах - квартиры для военнослужащих. В 1986-м особняк передали Тресту столовых

Тимирязевского района для организации ресторана, однако от этой идеи позднее отказались из-за горбачевской антиалкогольной кампании.

К 1990 году особняк оказался в аварийном состоянии: были утрачены межкомнатные перегородки, деревянный пол полностью прогнил, сохранилась

только несущие конструкции. В связи с трудностью реставрации и отсутствием средств у местной администрации здание было решено снести.

Спасти здание удалось благодаря организованному в 1988 г. «Клубe любителей живописи Константина Васильева». По инициативе клуба

в 1998 году был открыт

музей Константина Васильева

![]() , директором которого стал близкий друг семьи Васильевых Анатолий Доронин.

, директором которого стал близкий друг семьи Васильевых Анатолий Доронин.

Константин Васильев

![]() прожил недолгую жизнь - всего 34 года (1942-1976), погиб при весьма загадочных

обстоятельствах. Тем не менее, художник успел создать более 400 картин. Мнения специалистов о работах Васильева были неоднозначны, но рядовым

зрителям его работы нравились. Доказательством этого была огромная очередь в 1980 г. на Малой Грузинской , в которой на морозе часами

простаивали желающие увидеть его необычные картины.

прожил недолгую жизнь - всего 34 года (1942-1976), погиб при весьма загадочных

обстоятельствах. Тем не менее, художник успел создать более 400 картин. Мнения специалистов о работах Васильева были неоднозначны, но рядовым

зрителям его работы нравились. Доказательством этого была огромная очередь в 1980 г. на Малой Грузинской , в которой на морозе часами

простаивали желающие увидеть его необычные картины.

В 2008 года между музеем и сестрой К.Васильева, ставшей единственной наследницей после

смерти матери, возник конфликт по поводу прав на владение работами художника. После попыток рейдерского захвата здания, многочисленных судебных исков,

неслучайного пожара Клуб получил право на владение частью картин и продолжение музейной деятельности. Поскольку часть картин Васильева была передана

его сестре, руководством музея было принято решение переименовать его в

Музей славянской культуры имени Константина Васильева

![]() и экспонировать работы других художников, пишущих на славянскую тематику.

и экспонировать работы других художников, пишущих на славянскую тематику.

|

Рекомендуется прочитать: |