|

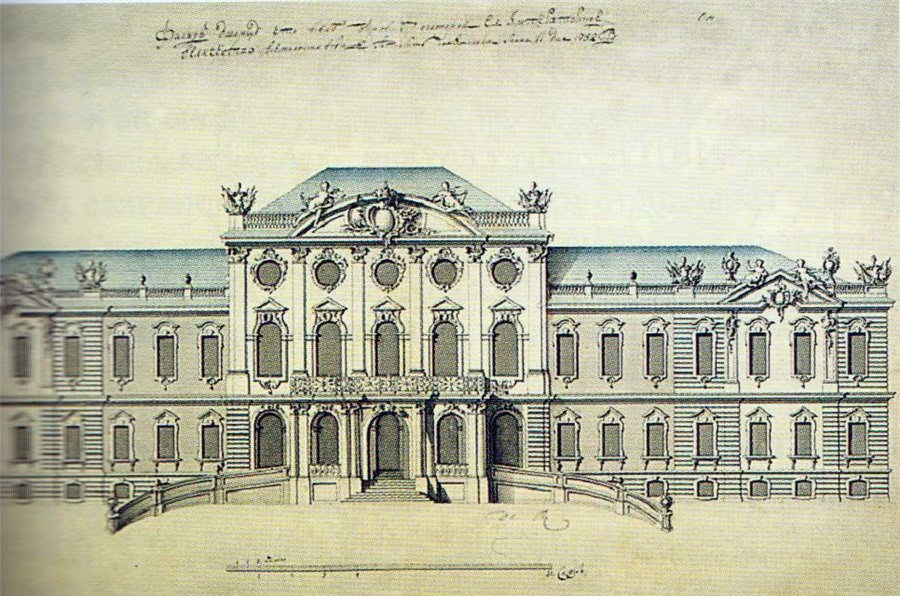

Зато большой интерес представлял сад в Покровском - один из лучших в Москве в то время (спланированный

все тем же Растрелли). Расположенный в виде прямоугольника с церковью в центре, он был пронизан расходящимися от овальной площадки вокруг церкви продольными и

поперечными веерообразными аллеями. Основу сада составляли плодовые деревья и кустарники. Партеры были засажены грушами, яблонями, сливами, вишнями и орешником.

Наступление екатерининской эпохи началось с того, что к коронации срочно приводили в порядок дворцовые здания. Каменные покои в Покровском было велено «как можно к

будущей весне поправить», а крышу над всем корпусом перекрыть заново. 25 ноября 1762 года вышел указ

Екатерины II об устройстве Катальной горы. Царице показали план Покровского, чтобы она сама лично

выбрала место «для устройства оной». Место было выбрано в саду, причем «при катальной горе за садом того дворца, для лишнего увеселения… сделать в

пристойных местах разных манеров качели, карасели и прочие увеселительные вещи, как в Царском Селе имеются; около той же горы место спланировать и учредить партеры,

насадя разные плодоносные деревья. В покоях Покровского дворца иметь белиард со всеми принадлежностями, карты, шахматы, кости, ломберные столики и другие

увеселительные потребности, как в Царском Селе». В отсутствие императрицы дозволялось кататься с горы «желающим и с платежа в казну, дворянству, купечеству и

всякого чину людям, кроме подлых». Посетителей ждали также «трактир и в нем кушанье, чай, чекалад, кофей, водка гданская и французская, виноградное питье,

полпиво и меды». Вот такой Парк культуры и отдыха получился в Покровском. Всю вторую половину столетия усадьба продолжала оставаться одним из любимых мест отдыха.

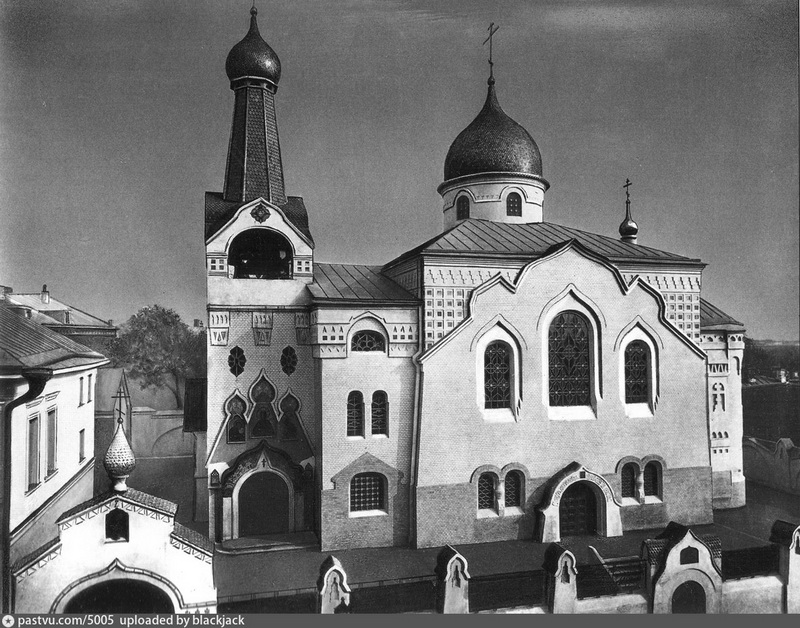

Дворец в Покровском более ста лет пустовал, а в 1870 году со всей усадьбой был передан Покровской общине сестер милосердия. Первые подобные организации появились в России

в 1840-х годах и получили широкое распространение после Крымской войны. Общины составляли женщины, желавшие посвятить жизнь уходу за ранеными и больными. В 1872 г. община

получила статус монастыря. Архитектор А.П.Попов переделал дворец в сестринский корпус, надстроив его вторым этажом и придав ему вид нарядной архитектурной декорации в

псевдорусском стиле. 25 июня 1872 г. в центре дворца Святителем Иннокентием, митрополитом Московским и Коломенским, была освящена домовая церковь Воскресения Словущего, в

которой в 1909 г. был устроен придел преподобного Серафима Саровского.

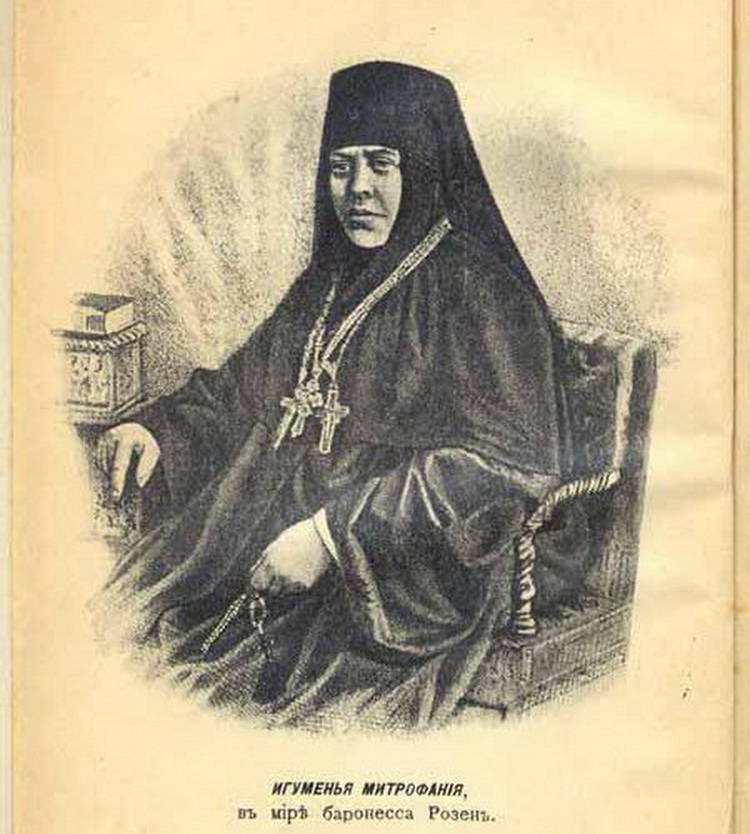

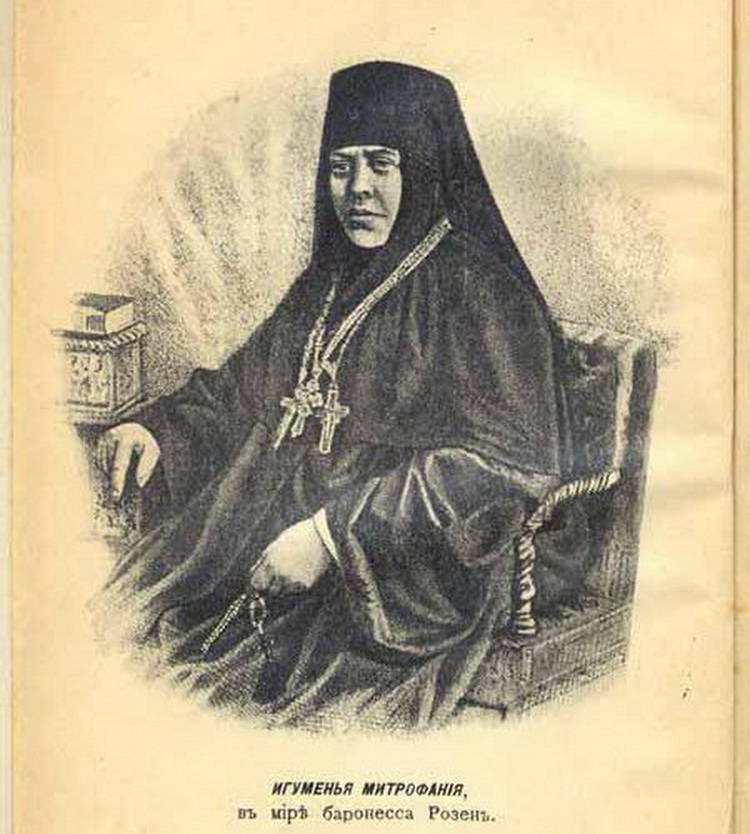

Учреждение и первые годы деятельности общины связаны с яркой личностью игуменьи Митрофании,

известной в миру как баронесса Прасковья Григорьевна Розен (1825-1899).

|

Игуменья Митрофания, в миру баронесса

Прасковья Григорьевна Розен

(15 ноября 1825 - 12 августа 1899) - младшая дочь барона Григория Владимировича Розена и Елизаветы

Дмитриевны, в девичестве графини Зубовой. Отец, генерал-адъютант Розен, был бравым солдатом и участвовал во многих боевых сражениях: при Аустерлице, за что получил

«Золотую шпагу», при Бородино, получив за заслуги в этих боях орден Анны I степени, в боях при отходе армии из Москвы - награжден орденом

св. Гергия, а в 1814 году вступил вместе со всем русским войском в Париж. Его портрет включен в военную галерею Зимнего дворца.

(15 ноября 1825 - 12 августа 1899) - младшая дочь барона Григория Владимировича Розена и Елизаветы

Дмитриевны, в девичестве графини Зубовой. Отец, генерал-адъютант Розен, был бравым солдатом и участвовал во многих боевых сражениях: при Аустерлице, за что получил

«Золотую шпагу», при Бородино, получив за заслуги в этих боях орден Анны I степени, в боях при отходе армии из Москвы - награжден орденом

св. Гергия, а в 1814 году вступил вместе со всем русским войском в Париж. Его портрет включен в военную галерею Зимнего дворца.

|

|

|

В начале 1830-х годов семья Розенов жила в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. В воспоминаниях, написанных уже в далёкой старости,

Прасковья Григорьевна напишет: «К матери моей много приезжал император Николай Павлович, часто присылал ей фрукты и цветы из оранжереи того дворца; помню,

как не раз монарх брал меня на руки, сажал на плечо, ласкал, играл со мной. Мать моя возила нас во дворец играть с великими княжнами».

Прасковья получила хорошее домашнее образование: Закону Божиему её обучал ректор Тифлисской духовной семинарии архимандрит Сергий,

рисунку - И.К.Айвазовский. Когда ей было двенадцать, она познакомилась с М.Ю.Лермонтовым, который служил в одном полку с ее братом Дмитрием, а когда

Лермонтов впал в немилость государя, генерал Розен попытался уберечь поэта от монаршего гнева, включив его в эскадрон, встречавший государь-императора, но Николай I

не приехал и задумка не удалась. В 1837 году генерал Розен, в то время главнокомандующий Кавказского края, впал в немилость из-за почти анекдотичного случая:

Николай I принимал парад на тифлисской площади и после парада закричал «Розен!», а солдатам послышалось «Розог!», и все кинулись врассыпную. Генерал

был разжалован, вышел в отставку, поселился с семьей в Москве на казенной квартире и через четыре года скончался. Николай I, чтобы загладить свою вину перед семьей,

представил Прасковью императрице и сделал ее фрейлиной государыни. Девушка вела вполне светский образ жизни: была неплохой наездницей, постоянно находилась во дворце

и знала его тайны. Но почему-то замуж не вышла (намекали на какую-то личную драму), а в 26 лет неожиданно решила и вовсе отойти от светской жизни и принять

монашество.

Ещё в 1838 году она познакомилась с митрополитом Филаретом, а в поездках в Воронеж - с архиепископом Антонием. Во второй половине 1840-х годов

Прасковья, религиозная с детства, пережила череду смертей близких и склонилась к уходу в монастырь. В 1852 году она оставила двор и по благословению митрополита

Филарета и с разрешения Николая I поступила послушницей в московский Алексеевский монастырь. В монастыре она организовала иконную мастерскую и полностью погрузилась

в иконопись. В сентябре 1854 года она прошла обряд облачения в рясофор и приняла монашеское имя Митрофании в память Митрофана, патриарха Константинопольского.

В 1857 году Филарет перевёл Митрофанию из Алексеевского монастыря в Серпуховский Владычный монастырь. В том же году Митрофания получила наследство, которое обратила

на расширение монастыря и благотворительность. 12 июня 1861 Митрофания приняла постриг в ангельский монашеский чин, 2 августа 1861 года Филарет возвёл её в сан

игуменьи, и спустя несколько дней Митрофания приняла в свои руки Владычный монастырь. Однако не оставила высший свет, не отреклась от прежней жизни, забыв ее как

небывшую, а медленно, но верно стала конвертировать свое положение и влияние при дворе в денежные знаки, которые так были необходимы для реализации ее грандиозных

планов. Она поставила перед собой очень амбициозную цель - сделать свой монастырь не просто процветающим, но лучшим из лучших. В последующее десятилетие

Митрофания проявила себя энергичным и влиятельным руководителем обители. Помимо личных организаторских талантов, она умело использовала и продолжающееся покровительство

со стороны Филарета и его преемника Иннокентия. При ней были заново выстроены жилые корпуса, гостиницы и подворья в Серпухове и расширено московское подворье на Яузе.

Кроме того, по указаниям великой княгини Александры Петровны (супруги великого князя Николая Николаевича, сына императора Николая I) и Филарета Митрофания приняла

на себя фактическое руководство первыми российскими общинами сестёр милосердия. С 1866 года Митрофания - начальница Петербургской общины,

с 1868 - начальница Псковской губернской общины. C 1869 года по поручению императрицы Марии Александровны Митрофания создавала крупнейшую в стране общину

сестёр в Рубцове-Покровском (московская община была официально учреждена 21 апреля 1870 по образцу Псковской общины). Со всей своей энергией, решительностью и страстью

игуменья взялась за новое дело, которое далеко не всеми в церковной среде было встречено с энтузиазмом. Против устава общин, который предложила игуменья Митрофания,

выступили многие церковнослужители и особенно - настоятельницы монастырей. Первоначально орден сестер милосердия возник как светская организация, в которой

участвовали знатные дамы, по призыву сердца желающие помочь русским солдатам в Крымской войне. Превращение общин в подобие западных монастырей, во главу которых

ставилась миссионерская деятельность, была совершенно чужда православной традиции: монастырь - это место общения с Богом. Но Святейший Синод, в конце концов,

утвердил устав общины, предложенный игуменьей, а покровительницей общин стала сама Государыня Императрица Мария Александровна, жена Александра II. Сначала матушка

Митрофания пустила на благоустройство своей обители и создание общин всё свое немалое наследство, потом стала привлекать к пожертвованиям богатых купцов и

промышленников, стремившихся получить право ношения чиновничьих мундиров или быть награжденными орденом Анны за благотворительность - он давал право на

неплохую пожизненную пенсию. И то, и другое игуменья обещала выхлопотать пред императрицей, к которой она по-прежнему была вхожа как бывшая фрейлина. И это у нее

действительно получалось, но когда поток таких «благотворителей» иссяк, наследство кончилось, а созданное ею монастырское хозяйство и общины требовали миллионов,

которых у нее не было, игуменья Митрофания решила, что цель оправдывает средства.

В феврале 1873 года прокурору Петербургского окружного суда Анатолию

Фёдоровичу Кони была передана жалоба от купца Лебедева на Митрофанию, которая, по его словам, выпустила поддельный вексель на 10 тысяч рублей от имени самого

Лебедева, с его фальшивой подписью. 20 марта игуменью арестовали. Следствие развивалось как снежный ком - к обвинению по делу Лебедева добавились два

других дела: дело Медынцевой, дело Солодовникова. Анатолий Кони потом напишет в воспоминаниях: «… никто не двинул для неё пальцем, никто не замолвил за неё

слово, не высказал сомнения в её преступности, не пожелал узнать об условиях и обстановке, в которых она содержится. От неё сразу, с чёрствой холодностью и

поспешной верой в известие о её изобличённости, отреклись все сторонники и недавние покровители. Даже и те, кто давал ей приют в своих гордых хоромах и обращавший

на себя общее внимание экипаж, сразу вычеркнули её из своей памяти, не пожелав узнать, доказано ли то, в чём она в начале следствия ещё только подозревалась».

Публичная травля Митрофании привела к тому, что видные адвокаты отказались защищать её. Поверенным по делам пострадавших Солодовникова и Медынцевой выступил Фёдор

Никифорович Плевако. Вот фрагмент заключительного слова присяжного поверенного Фёдор Плевако: «Господа судьи и присяжные заседатели. Пришло время свести

счёты игуменьи Митрофании. <…> Пришло время решить: клевета врагов или темнота собственных поступков привели игуменью и весь этот штат на скамью подсудимых. <…>

Неприглядная картина рисуется перед вашими глазами, когда мы вспомним всё, что проделывалось с этою женщиной [Медынцевой] и кем проделывалось.

Игуменья - душа этого дела; тёмныя личности вроде тех, кого она привела с собой на скамью и тех, чьи имена так часто повторялись на суде <…> - ея

друзья и сообщники сомнительных денежных сделок. Инокини - векселедержательницы и бланконадписательницы, и потом услужливыя ея свидетельницы на суде, и

какия, к стыду своему, свидетельницы! Верь после этого внешности! Путник, идущий мимо высоких стен Владычнаго монастыря, ввереннаго нравственному руководительству

этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идёт мимо дома Божьяго, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ея слуг не на

молитву, а на тёмныя дела! Вместо храма - биржа, вместо молящагося люда - аферисты и скупщики поддельных документов, вместо

молитвы - упражнение в составлении вексельных текстов, вместо подвигов добра - приготовление к лживым показаниям, вот что скрывалось за стенами.

Стены монастырския в наших древних обителях скрывают от монаха мирские соблазны, а у игуменьи Митрофании не то. Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы

миру было не видно дел, которыя вы творите под покровом рясы и обители!»

Суд заседал две недели. В конце присяжным вручили вопросник из 270 вопросов,

по которым они должны были вынести свое решение о виновности или не виновности подсудимой. Митрофания была признана виновной по всем 270 пунктам обвинения.

Суд постановил сослать ее в Енисейскую губернию на три года с последующими одиннадцатью годами без права покидать Сибирь. Также матушку лишили всех личных прав, чина и сана.

Приговор смягчил Александр II, видимо, под давлением супруги. Митрофанию сослали в Иоанно-Мариинский монастырь в Ставрополе. В последующие два десятилетия она

проживала в Ладинском монастыре (Полтавская губерния), Дальне-Давыдовском монастыре (Нижегородская губерния), Усманском монастыре (Тамбовская губерния). В 1896 году

Митрофания уехала в Иерусалим, где прожила больше двух лет. На Святой Земле Митрофания жила два года, где записывала свои воспоминая, которые позже будут изданы.

Умерла эта неординарная личность 12 августа 1899 в московском доме своей родной сестры Софьи Григорьевны Аладьиной. Похоронили ее рядом с церковью Покрова Пресвятой

Богородицы в Рубцове-Покровском.

Дело игуменьи Митрофании упоминается и у Некрасова, и у Салтыкова-Щедрина, и у Писемского. Но истинным литературным памятником

всей этой истории, безусловно, стала комедийная пьеса Александра Николаевича Островского «Волки и овцы».

По материалам сайтов svavva.ru, factroom.ru, ist-konkurs.ru

Полезные ссылки:

В.А.Рождественский «Историческое описание Введенского Владычнего женского монастыря в городе Серпухове»:

Игумения Митрофания. Родословие

Игумения Митрофания. Раннее детство

Игумения Митрофания. Юность

Уход из мирской жизни и духовный поворот

Игумения Митрофания. Монастырская жизнь и деяния

Игумения Митрофания. Преследование и суд

Игумения Митрофания. Жизнь матушки на Святой Земле

Игумения Митрофания. Кончина и погребение матушки

А.Ф.Кони "ИГУМЕНЬЯ МИТРОФАНИ"

А.А. Шамаро "ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В МОСКВЕ"

|

При общине функционировали больница, детский приют, общеобразовательная и фельдшерская школы, рукодельные мастерские.

В деревянных пристройках к дворцу были устроены

амбулатория и аптека. Главной достопримечательностью общины была школа шелководства, основанная в апреле 1872 г., она упоминается и в послереволюционных документа.

В 1874 г. община приобрела для школы плантацию тутовых деревьев (около 3000 штук). Постепенно были устроены помещения для выведения шелковичных червей, мастерская и

даже музей шелководства. Школа неоднократно принимала участие в российских и зарубежных выставках и удостаивалась дипломов и наград.

В 60-ые годы XIX в.

дворцовое владение разделила на две части линия Московско-Рязанской железной дороги. Покровский собор, приюты и училища оказались на одной стороне, а здание бывшего

дворца - на другой. В 1913 г. рядом со зданием бывшего Покровского дворца по проекту архитектора А.П.Попова была построена больницы имени 300-летия дома Романовых с

домовым храмом св. Михаила Малеина. Освящена больница была 27 декабря 1913 г. в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны. Во время первой мировой войны здесь

находился военный госпиталь, в котором работали сестры общины. Сейчас это единственное здание бывшей Покровской общины, которое сохранило свое медицинское

предназначение. Община просуществовала до середины двадцатых годов, а в 1930-х годах дворец был превращен в большую коммуналку, в полуподвальных кельях доживали свой

век 4 монахини. Речку Рыбинку заключили в трубу, на месте дворцового пруда построили жилой дом в стиле сталинского ампира.

В 1992 году здание дворца было передано Научно-исследовательскому институту реставрации Минкультуры РФ. Реставраторы не стали восстанавливать

домовый Воскресенский храм и соорудили на сохранившемся барабане купол со шпилем.

|

![]() .

.