Необыкновенная экскурсия в частный старинный купеческий особняк «Москва ямская и купеческая»

Вела экскурсию журналист и писатель Наталья Леонова - автор и руководитель проекта «Иди и Смотри», очень

интересный и необычный рассказчик.

1. Станция метро «Римская»

(место сбора группы)

«Римская»

![]() получила свое название вовсе не потому, что «Москва есть третий Рим». В период мэрства Юрия

Михайловича Лужкова была договоренность об обмене названиями станций метрополитена между Москвой и Римом. В Москве станция «Римская» открылась в декабре 1995 года, а

вот в Риме станция «Moscova» («Московская») так и не появилась. Справедливости ради стоит отметить, что в Миланском метро станция «Moscova» существует уже с 1978 года.

получила свое название вовсе не потому, что «Москва есть третий Рим». В период мэрства Юрия

Михайловича Лужкова была договоренность об обмене названиями станций метрополитена между Москвой и Римом. В Москве станция «Римская» открылась в декабре 1995 года, а

вот в Риме станция «Moscova» («Московская») так и не появилась. Справедливости ради стоит отметить, что в Миланском метро станция «Moscova» существует уже с 1978 года.

В художественном оформлении станции в Москве участвовали итальянские архитекторы Джампаоло Имбриги и Андреа Куатроччи, а главным архитектором был Лев Попов.

В основу оформления «Римской» положены легенды и образы, связанные с древним городом.

Эскалаторный зале украшает майоликовый овальный медальон «Капитолийская волчица»,

с латинской надписью по контуру "Urbs aeterna. Romullus Martis filus urbem Romam condit" («Вечный город. Ромул, сын Марса, основал Рим»).

В нише перехода на станцию «Площадь Ильича» размещена скульптурная композиция «Мадонна с младенцем» со словами молитвы Пресвятой Богородице.

Главное украшение станции - композиция «Фонтан» - расположена в южном торце. Это единственный в московском метро настоящий фонтан.

Скульптурная группа композиции: сидящие на обломках коринфской колонны мальчики - Ромул и Рэм

Перед Рэмом как будто выцарапана надпись «Римская», а над ней нацарапано

«Берлин»

. Но к столице Германии эта надпись не имеет никакого отношения.

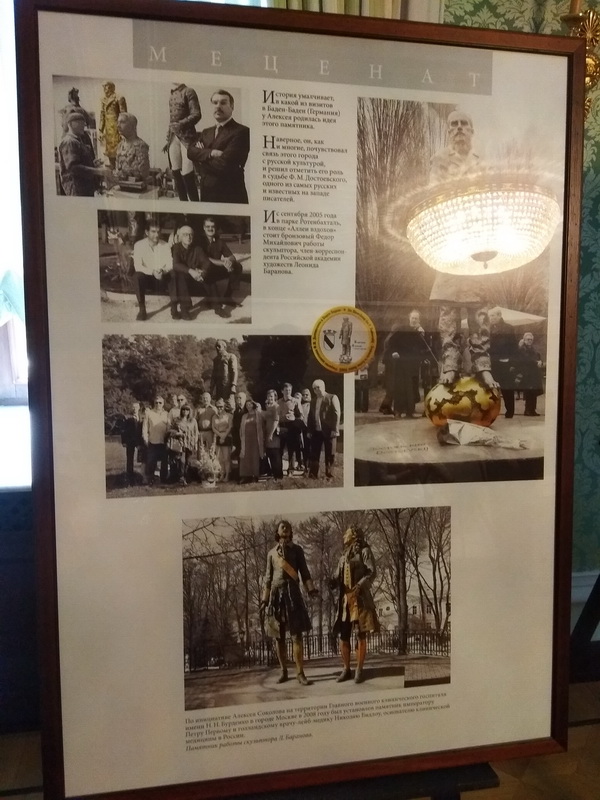

Леонид Львович Берлин

![]() - скульптор, автор всех композиций, украшающих станцию, получил за эту работу в 1997 году премию Москвы.

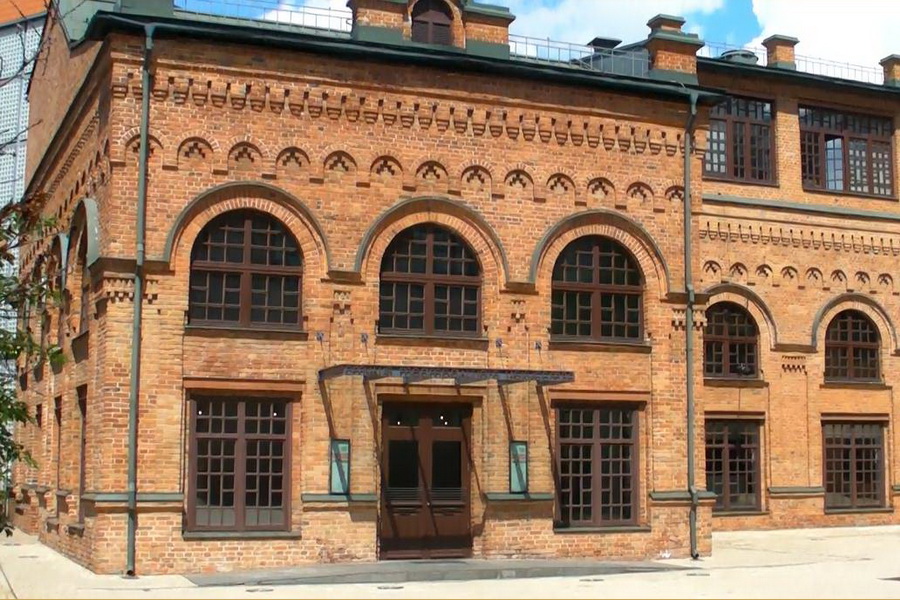

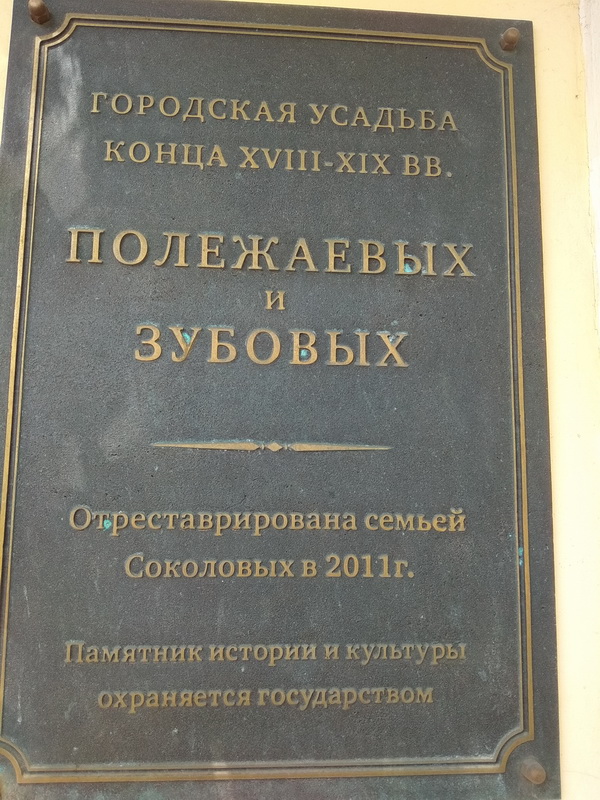

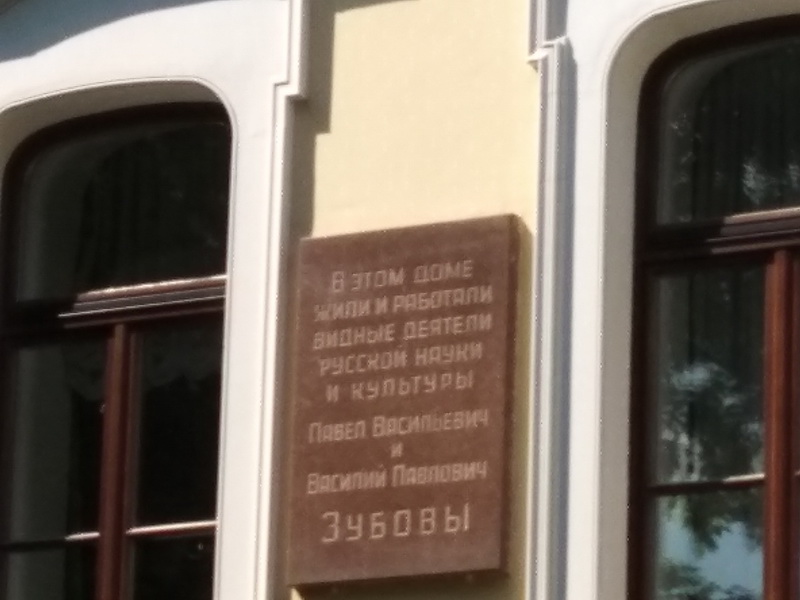

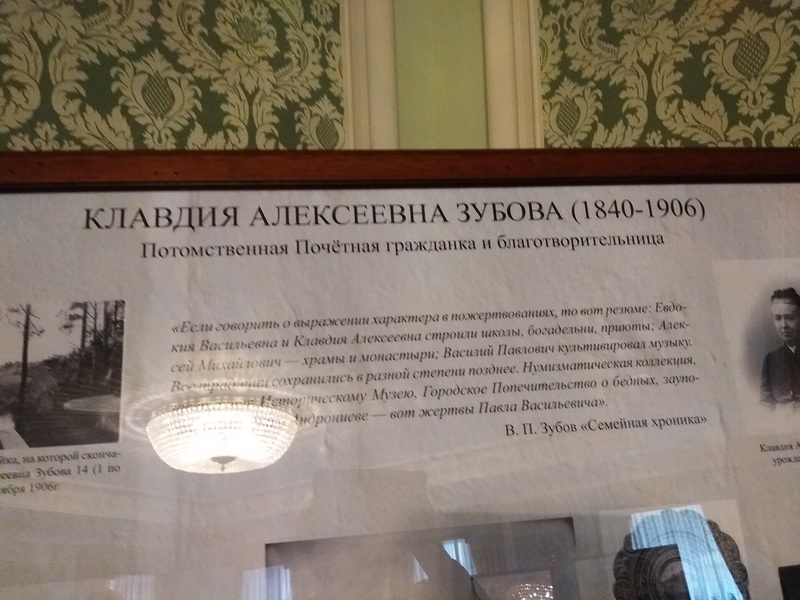

Поскольку скульптуры находятся на балансе метрополитена, следить за их состоянием обязан начальник станции. Поэтому периодически мальчишек красят самыми жуткими

красками, и в результате смотрятся они совсем не так, как задумывал автор. В особняке Полежаевых-Зубовых находятся их оригинальные копии. Только там это уже не Ромул

и Рэм, а «путти» - изображения маленьких мальчиков в скульптуре. Берлин сделал эту композицию в обход существующих канонов и принципов, а этих мальчишек он

называл «обсосками».

- скульптор, автор всех композиций, украшающих станцию, получил за эту работу в 1997 году премию Москвы.

Поскольку скульптуры находятся на балансе метрополитена, следить за их состоянием обязан начальник станции. Поэтому периодически мальчишек красят самыми жуткими

красками, и в результате смотрятся они совсем не так, как задумывал автор. В особняке Полежаевых-Зубовых находятся их оригинальные копии. Только там это уже не Ромул

и Рэм, а «путти» - изображения маленьких мальчиков в скульптуре. Берлин сделал эту композицию в обход существующих канонов и принципов, а этих мальчишек он

называл «обсосками».

Если смотреть на зал станции «Римская» со стороны фонтана, создается впечатление, что находитшься на борту аэробуса.

2. Москва ямская (Школьная улица)

На Школьной улице с наступлением летнего строительного сезона развернулись работы по созданию здесь пешеходной зоны,

поэтому улица почти полностью перерыта-перегорожена, пройти по ней достаточно сложно, а остановиться и рассмотреть отдельные здания еще более проблематично. Поэтому

рассказ экскурсовода был достаточно короток. Подробная информация о зданиях на этой улице была получена 29 марта этого года (до начала строительных работ)

в ходе содержательной экскурсии «Ямская верста Андроникова монастыря»

.

3. Дом, в котором родились братья-художники Коровины