Царские дворцы в Немецкой слободе

Видеозапись экскурсии можно посмотреть ЗДЕСЬ

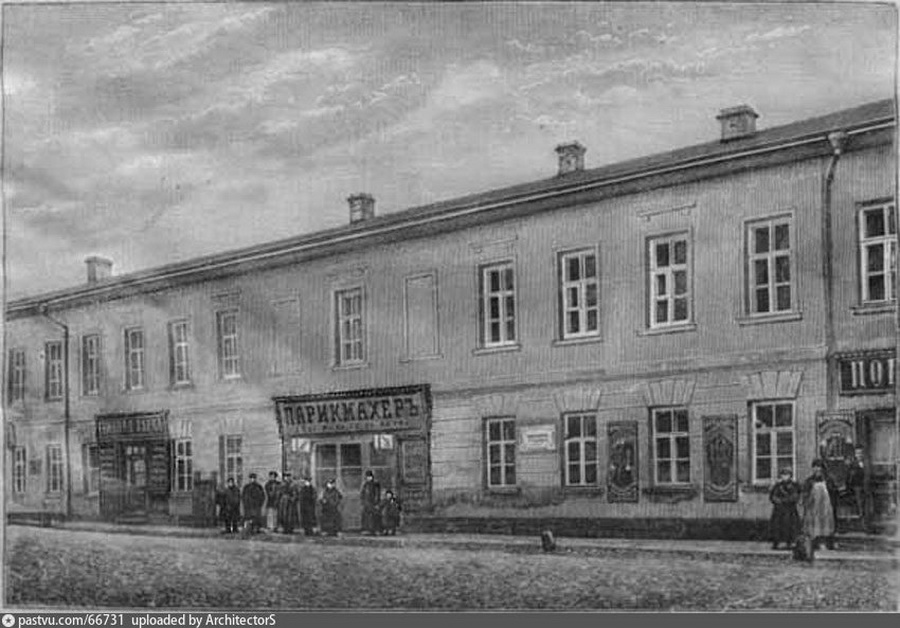

Ниемецкий рынок ![]() был одним из центров немецкой слободы, находился между улицами Ирининской (ныне Фридриха Энгельса), Ладожской и

Большим Ирининским (ныне Волховским) переулком. Несмотря на полную смену застройки бывший рынок до сих пор сохранил планировку рыночной площади. В дореволюционных зданиях

до сих пор идет торговля - здания разных эпох занимают кабаки, конторы, лавки.

был одним из центров немецкой слободы, находился между улицами Ирининской (ныне Фридриха Энгельса), Ладожской и

Большим Ирининским (ныне Волховским) переулком. Несмотря на полную смену застройки бывший рынок до сих пор сохранил планировку рыночной площади. В дореволюционных зданиях

до сих пор идет торговля - здания разных эпох занимают кабаки, конторы, лавки.

Известный исследователь Москвы С.Романюк писал о Немецком рынке:

«Нынешняя планировка рынка, на котором торговали "дровами, всякими продуктами и сеном", возможно, не старше 1792 года.

Сохранившиеся здесь здания относятся в основном к середине XIX века, но есть строения и начала прошлого столетия (то есть XVIII века). У вершины треугольника рыночных

зданий, обращенного к Немецкой (Бауманской) улице, находилась часовня святого Николая Чудотворца. Впервые она упоминается в 1722 г. как деревянная, дававшая доходы

«с рубль в год» церкви Богоявления в Елохове. В 1787 г. церковь перешла во владение Николаевской Берлюковской пустыни, находившейся в Богородском уезде Московской

губернии. В середине ХIХ в. деревянную церковь сменила новая, каменная. В 1898 г. она была украшена золоченым иконостасом. В советское время церковь разрушили.

На Немецком рынке находился и скандально известный ресторан «Амстердам», пользовавшийся в 1860-х годах громадной популярностью среди золотой молодежи и просто

кутил.»

|

Обрусел Немецкий рынок настолько, что даже и общественный разврат, который впервые насаждали и укореняли в Москве

преимущественно немцы и немки, и тот ушел из их рук в руки коренных русаков, и именно на Немецком рынке расцвел в 1860-х годах, культивируемый пресловутым Никитой

Герасимовичем Соколовым в стенах содержавшегося этим антрепренером «Амстердама», таким пышным и ядовитым цветом, какого ни раньше нигде никогда не видано было,

ни позже трудно было бы увидеть. Трактир «Амстердам» вмещал в себе всю, так сказать, практическую энциклопедию распутства, начиная от гомерического пьянства,

продолжая самым гнусным, циническим, нагло-откровенным развратом и кончая азартными картежными играми всех типов: играли и в трынку, и в три листика, и в стуколку,

и в банк, и для всякой игры и для каждого стола имелся вполне достаточный запас опытныхшулеров, состоявших при трактире по осбым поручениям, на полном хозяйском

иждивении. По таким же поручениям и на том же иждивении состояло полчище разного достоинства девиц, начиная от приумытых певичек и арфисток до обыкновенных уличных

проституток, занимавших особое обширное помещение под вывеской меблированных комнат в отдельном от трактира доме, но обязанных долгом службы все вечера и ночи

проводить в залах «Амстердама» на предмет уловления охотников до дешевой женской ласки - в свои сети, а бумажников их и кошельков - в сети

антрепренера. Бесшабашное веселье, всенощная музыка и пение, не прекращавшаяся картежная игра и никогда не запиравшиеся двери «Амстердама» быстро создали ему

такую популярность в среде московских зевак и кутил, что любой из них считал за стыд подолгу не бывать в «Амстердаме», не разделить времени с какой-нибудь из

его прелестниц и не попробовать счастья в его беспардонной картежной игре. Даже простые мужики, для которых имелась целая грязная половина в нижнем этаже,

познакомившись на практике с разнообразными развлечениями этого веселого приюта, стали предпочитать «Страдамент», как они его называли, простым трактирам и

валили туда целыми толпами. |

Храм Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа

(Посланников пер., д. 9, стр. 1)

Видеозапись экскурсии можно посмотреть ЗДЕСЬ

Еще в 80-е годы XVIII в. в Посланниковом переулке, где находилось владение английского купца и банкира Якова Рованда,

обосновался Английский клуб, членство в котором означало принадлежность к высшему кругу общества. Добиться избрания в этот клуб было вопросом престижа в глазах дворянской

Москвы. Предполагают, что название переулка было связано именно с Английским клубом. Хотя есть и иное мнение: сам переулок стал называться Посланниковым после того, как

в нем поселился прусский посланник барон Аксель фон Мардефельд.

В 1881 г. Московский Кафедральный Собор Христа Спасителя купил участок земли по Посланникову переулку

с каменным строением 1880 г. В приобретенном владении Собор разместил Московский Епархиальный церковно-свечной завод. В качестве служащих завода работали как миряне, так

и священнослужители. Так, смотритель завода и пять его помощников были люди духовного звания; некоторые рабочие окончили Духовную Семинарию. На заводе работало около

100 человек. 4 ноября 1898 г. Правление завода обратилось к Митрополиту Сергию с прошением о строительстве новых и реконструкции старых зданий завода и выразило пожелание

открыть при заводе

«церковь во имя московских Святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа» ![]() .В феврале 1899 г. Московская Епархя получила разрешение «устроить домовую церковь в здании епархиального свечного

завода по Посланникову переулку 1-го участка Лефортовской части города Москвы, с припиской означенной церкви к Московскому Богоявленскому, в Елохове, приходскому храму».

На средства Епархиального свечного завода по проекту архитектора Г.Сретенского к зданию была сделана пристройка с псевдорусскими деталями декора. 22 ноября 1899 г. на первом этаже

здания было открыто училище, а через неделю, 29 ноября, освящен храм, который расположился на втором этаже. В храме был один Престол во имя святителей Московских Петра, Алексия,

Ионы и Филиппа. С 1899 по 1903 гг. храм был приписан к Богоявленской церкви (Елоховской), а в 1903 году был организован отдельный приход храма Святителей Московских.

.В феврале 1899 г. Московская Епархя получила разрешение «устроить домовую церковь в здании епархиального свечного

завода по Посланникову переулку 1-го участка Лефортовской части города Москвы, с припиской означенной церкви к Московскому Богоявленскому, в Елохове, приходскому храму».

На средства Епархиального свечного завода по проекту архитектора Г.Сретенского к зданию была сделана пристройка с псевдорусскими деталями декора. 22 ноября 1899 г. на первом этаже

здания было открыто училище, а через неделю, 29 ноября, освящен храм, который расположился на втором этаже. В храме был один Престол во имя святителей Московских Петра, Алексия,

Ионы и Филиппа. С 1899 по 1903 гг. храм был приписан к Богоявленской церкви (Елоховской), а в 1903 году был организован отдельный приход храма Святителей Московских.

После Октябрьской революции училище при Московском епархиальном свечном заводе было преобразовано в среднюю общеобразовательную школу. В 1923 г. приход храма перешёл в

обновленчество. Летом 1925 г. храм Московских святетелей был закрыт Советской властью; в его помещениях расположился клуб «Бауманец». 11 декабря 1988 г. в этом

клубе состоялось собрание патриотической общественности, посвященное 70-летию А.И.Солженицына, который в ту пору в России был еще полностью запрещен. В перестроечные годы

на первом этаже здания размещались различные коммерческие организации. В 1990-х годах здание храма непродолжительное время занимал банк «Академический».

В 1999 году приход был возрожден и получил юридическую регистрацию. С 2007 года на втором этаже здания возобновлены богослужения.

Где родился А.С.Пушкин?

Видеозапись экскурсии - в описании Усадьбы Д.П.Бутурлина

Еще в начале XIX века, при жизни поэта, в учебной книге о новейшей русской литературе Н.И.Греч писал, что Пушкин родился в

Санкт-Петербурге. Потом писали, что место его рождения - село Захарово под Москвой. Наконец, в 1856 году в труде по истории Царскосельского лицея впервые была

опубликована метрическая запись о рождении А.С.Пушкина, но тогда на нее не обратили внимания.

В 1879 году, незадолго до открытия памятника А.С.Пушкину в Москве, в журнале «Русская Старина» появилось

жизнеописание А.С.Пушкина, открывавшееся публикацией метрической записи Богоявленской Елоховской церкви: «Во дворе колежскаго регистратора ивана васильева скварцова

у жилца ево моэора сергия лвовича пушкина родился сын александр крещен июня 8 дня восприемник граф артемий иванович воронцов кума мать означеннаго пушкина вдова олга

васильевна пушкина». Начали искать дом Скворцова и обнаружили, что он был домоправителем графини Головкиной и квартировал в ее усадьбе. Хотя в метрической книге

было сказано «во дворе Скворцова» (то есть на принадлежавшем ему участке), на флигеле усадьбы Головкиной на Немецкой улице (ныне Бауманская ул.) установили

мемориальную доску (ее видно на фото 1880 г.). Здесь доска провисела до 1927 года. После этого ее перенесли на дом №40 по той же улице. Основанием для этого стал

документ о покупке Скворцовым этого участка. Но никто не обратил внимания на то, что покупка состоялась 15 июля 1799 года - уже после рождения Пушкина.

В 1936 г. на этом месте была построена школа, которой в 1937 г. ей было присвоено имя поэта. На стене школы № 353 им. А.С.Пушкина (Бауманская ул., д. 40) установлена

мемориальная доска: «Здесь был дом, в котором 26 мая (6 июня) 1799 года родился А.С.Пушкин.». На территории школы в 1967 г. был установлен памятник-бюст юного

Пушкина работы скульптора Е.Ф.Белашовой.

Но в 1980 г. москвовед Сергей Константинович Романюк обнаружил в Центральном архиве научно-технической документации

города Москвы план участка, принадлежавшего в конце XVIII века И.В.Скворцову (

С.Романюк «Где родился Пушкин?», «Наука и жизнь» №4, 1999![]() ). Участок располагался на углу Малой Почтовой (Хапиловской улицы), дом 4 и Госпитального

переулка. Два больших деревянных дома выходили в сад. В одном из них в мае 1799 года жила семья Пушкиных. По соседству располагались избы для дворовых. Сейчас от

владения Скворцова не осталось и следа. В советское время на углу Малой Почтовой и Госпитального переулка было построено здание для фабрики-кухни.

). Участок располагался на углу Малой Почтовой (Хапиловской улицы), дом 4 и Госпитального

переулка. Два больших деревянных дома выходили в сад. В одном из них в мае 1799 года жила семья Пушкиных. По соседству располагались избы для дворовых. Сейчас от

владения Скворцова не осталось и следа. В советское время на углу Малой Почтовой и Госпитального переулка было построено здание для фабрики-кухни.

|

Рекомендуется прочитать: |

Бывшая Красильная фабрика купцов Кондрашевых

(Малая Почтовая ул., д. 2)

Видеозапись экскурсии - в описании Усадьбы Д.П.Бутурлина

Кондрашевы - одни из первых шелковых фабрикантов в России. Основоположником этого рода был Кондратий Иванов

сын, крепостной крестьянин князей Трубецких. Жил он в деревне Фрязино Богородского уезда Московской губернии (сейчас г. Фрязино Московской области).

В 1769 г. в

России впервые начали продавать билеты (сейчас бы сказали - «выдавать лицензии») на промыслы. Сыновья Кондратия все вместе приобретали билеты на всё

большее количество станов, но у них еще не было фабрики - станы стояли в избах. Но уже к 1783 г. Кондрашевы стали крупными фабрикантами. В 1784 г. средний брат

Кирилл отделился и перевел свою фабрику в Щелково. С этого времени ведется деление Кондрашевых на фрязинскую ветвь и щелковскую. Являясь крупными и известными

фабрикантами, Кондрашевы, тем не менее, долгое время оставались крепостными и вместе со своими фабриками переходили от одних владельцев к другим. Сначала это были князья

Трубецкие, затем генерал Бибиков, после него князья Голицыны. Выкупились они из крепостной зависимости лишь в 1820-е годы. Продукция фабрик Кондрашевых принимала участие

во многих выставках, где получала награды и медали. Их изделиями украшались стены Большого дворца в Петергофе.

Один из представителей фрязинской

ветви - Никита Иванович Кондрашев переехал в Москву. Жил он в Москве на Хапиловской улице в собственном доме, возглавлял семейную фирму и Торговый дом. Его

фабрика занимала целый квартал и тянулась от Лефортовской площади до Госпитального переулка. На фабрике осуществлялось крашение и аппретура шерстяных и бумажных тканей.

По соседству с фабрикой, в Госпитальном переулке, находился дворец графа Бутурлина. В 1875 году Максим, Фёдор и Никита Кондрашовы выкупили бывшую бутурлинскую усадьбу и

в 1884 году перед главным домом усадьбы выстроили двухэтажные здания, где разместили ткацкую фабрику. В 1887 году они переделали дворец, надстроив третий этаж по проекту

архитектора И.П.Херодинова. Проулок рядом с бывшей фабрикой и дворцом и сейчас называется Кондрашевским.

Усадьба Д.П.Бутурлина

(Госпитальный пер., дом 4а)

Видеозапись экскурсии можно посмотреть

ЗДЕСЬ

![]()

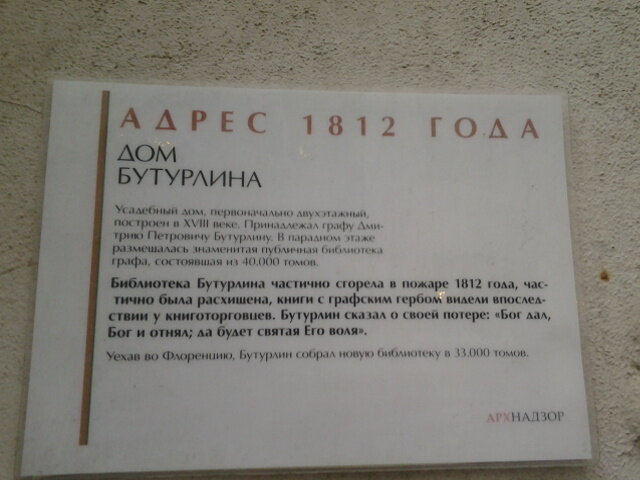

Граф Дмитрий Петрович Бутурлин (1763 - 1829) - внуком фельдмаршала А.Б.Бутурлина и крестник самой

императрицы Екатерины II, пожаловавшей ему при крещении чин сержанта гвардии. Ему было всего два года, когда умерла его мать, и он воспитывался у своего

дяди - холостяка Александра Романовича Воронцова, будущего канцлера Российской империи. Перед ним открывалась блестящая карьера, но, по словам его

сына, «увлекшись в молодости либеральными теориями, вызвавшими Французскую революцию, отец умолял императрицу

отпустить его в Париж, в чем она ему отказала, и за что он рассердившись, оставил службу и переехал на жительство в Москву»

.

Усадьбу в Немецкой слободе граф Дмитрий Петрович Бутурлин приобрел в 1789 г. До него владельцы усадьбы

неоднократно менялись: с 1759 г. - генерал-поручик и камергер Н.А.Корф, затем статский советник Ф.Г.Швет, с 1767 г. - адмирал И.Л.Талызин, с

1780 г. - камер-юнкер князь И.П.Тюфякин. Бутурлин позднее расширил усадьбу, приобретя в 1794 г. соседний участок (на углу с Госпитальным переулком)

у камер-советника прусского короля Генриха Никласа.

Официально граф Бутурлин числился директором Эрмитажа, но там он не появлялся, а занимался в своем доме в

Немецкой слободе чтением, пополнением библиотеки и разведением редких растений - он страстно любил садоводство. Дмитрий Петрович читал книги на многих языках,

обладал изумительной памятью и, несмотря на то, что не выезжал из России, досконально знал топографию крупных городов Европы, чем изумлял иностранцев, рассказывая

об их родных местах - они не могли поверить, что Бутурлин не бывал там. Библиотека его славилась не только в России, но и в Европе, считаясь одной из крупных

частных библиотек. Библиотека его, как и вся усадьба, сделалось жертвой пламени московского пожара в 1812 году.

Богатство позволяло графу Бутурлину покупать картины, устраивать оранжереи, заниматься физическими опытами, белой магией, фокусами, писать французские

стихи и с успехом распевать в великосветских спектаклях французские и итальянские романсы, аккомпанируя себе на гитаре. Он был щеголем, посылал своё белье стирать в

Париж. В молодости он был масон, отдавая этим дань своему веку, но при этом был глубоко верующий и набожный человек. Д.П.Бутурлин был женат на своей троюродной сестре

Анне Артемьевне Воронцовой, которая приходилась троюродной сестрой матери Пушкина, и неудивительно, что Пушкины просили ее отца, графа Артемия Ивановича Воронцова,

быть крестным отцом Александра. В московском дому у Бутурлиных бывали И.И.Дмитриев, Н.М.Карамзин, П.А.Вяземский и др. Завсегдатаями были и братья Василий и Сергей

Львовичи Пушкины, в детстве бывал Александр Пушкин и его сестра Ольга.

Графиня Бутурлина любила рисовать, занималась живописью, миниатюрой на слоновой кости.

Современники отмечали ее ум и образованность. В гостях у Анны Артемьевны бывали иезуиты, под влиянием которых она решила принять католичество. В 1817 г. семья

Бутурлиных переехала в Италию, жила во Флоренции.

В 1831 году наследники Д.П.Бутурлина продали погоревший дом и весь участок купцу первой гильдии В.А.Розанову.

При нем усадебный дом был перестроен по проекту архитектора Д.И.Жилярди при участии А.Г.Григорьева. В 1875 году бывшая усадьба перешла к купцам Кондрашовым, построившим

в 1884 году перед главным домом двухэтажные здания, где разместилась ткацкая фабрика. В 1887 году по проекту архитектора И.П.Херодинова главный дом был надстроен

третьим этажом.

В 1912 году владение приобрела жена московского купца И.Л.Натан. В главном доме усадьбы разместилось городское училище, а в остальных

строениях - Лефортовская ткацкая мануфактура Натан. В 1930 г. дом Корфа-Бутурлина был передан Второму Московскому Химико-Технологическому институту,

отделившемуся от МВТУ. В советское время на территории парадного двора усадьбы вдоль главного фасада памятника было построено двухэтажное здание (М.Почтовая, д. 2/2,

стр. 8). Эта постройка изолировала усадьбу от Госпитальной улицы и исказило пространство парадного двора.

В 2014 г. одной из реставрационных мастерских в доме

проводились исследовательские работы. Очень интересный рассказ о них можно прочитать

ЗДЕСЬ

![]()

|

Всю левую сторону Госпитальной улицы, идущей от госпиталя через Яузу к Хапиловской (Нижней) улице, а равно и конец

этой последней до луга перед Лефортовским дворцом занимает усадьба, принадлежавшая некогда графам Бутурлиным и замечательная тем, что в ней ребенком много раз

гащивал наш Пушкин, в ее графском доме начал ощущать первые приступы поэтического вдохновения, здесь же написал первые свои стихи на французском языке, попался с

ними кому-то из старших и, застыдившись насмешливых поздравлений с поэтическим талантом, убежал в дремучий сад, чтобы скрыться от дружеского, но чересчур откровенного

и потому для ребячьего самолюбия невыносимо обидного насмешничанья. Бутурлинская усадьба совмещала в себе все типические принадлежности старинных московских барских

усадеб: обширный луг перед домом, поместительный дом с флигелями и службами, бесконечный сад с тысячами фруктовых деревьев, протекавшим через него ручьем ключевой

воды, с прудом и островком на нем, приютом безмятежного уединения, оранжереями и даже собственными обширными огородами. |

Дом жилых квартир, казармы и часовня Лефортовской полицейской части

(Волховский переулок)

Видеозапись экскурсии - в описании Усадьбы Д.П.Бутурлина

Часовня при Лефортовской полицейской части была построена в 1848 году как храмовое помещение для отпевания,

при котором имелось хранилище для скончавшихся бездомных - сюда свозили все неопознанные трупы. Здание часовни сохранилось в сильно перестроенном

виде и не принадлежит Православной Церкви. Сейчас здесь находится Московский городской центр судебно-медицинской экспертизы огнестрельной и взрывной травмы

Департамента здравоохранения Москвы (Морг №4).

Бывшие казармы полицейской части (дома 16/20 с1 и с3) полностью утратили свой декор.

Лефортовский дворец

(Вторая Бауманская ул., д. 3)

Видеозапись экскурсии можно посмотреть

ЗДЕСЬ

![]()

С ранней юности Петр I очень любил бывать на берегах Яузы, в Немецкой слободе, густо заселенной иностранцами. Здесь у

него были многочисленные друзья среди

иностранцев: шотландец генерал П.Гордон; датчанин заводчик А.Бутенант; англичанин переводчик Посольского приказа А.Крефт; голландский коммерсант Ф.Тиммерман;

московский уроженец из старинного шотландского дворянского рода Я.Брюс. В слободе в собственном доме жил друг Петра I - «лучший из иностранцев» Франц

Лефорт. В его доме, построенном в начале 1690-х гг., на правом берегу Яузы, Петр I проводил почти все свободное время, устраивая балы и дипломатические приемы. Со

временем этот дом уже не мог принять огромное количество царских гостей, поэтому и возникла необходимость построить новое здание в Немецкой слободе.

В 1696 г.

Петр I задумал построить на Яузе обширный дом, который официально предназначался другу и сподвижнику царя генерал-адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту.

Лефортовский дворец

![]()

был возведен

в 1697 - 1699 гг. «каменных дел мастером» Дмитрием Аксамитовым по проекту, утвержденному самим Петром. Об Аксамитове известно только то, что он приехал

из Малороссии и в Москве больше ничего не строил. Строительство началось в 1697 году, вскоре после отъезда 9 марта 1697 г. Великого посольства во главе с Петром I за

границу. К лету 1698 г. были закончены почти все каменные работы. Стрелецкий бунт ускорил возвращение посольства на Родину, а вместе с ним в Москву 25 августа 1698 г.

вернулись Ф.Лефорт, А.Меньшиков и другие, в связи с чем строительство дворца продолжилось и в зимнее время. 12 февраля 1699 г. во дворце было торжественно отпраздновано

новоселье.

Дворец в эклектическом стиле с высокими крышами сочетал элементы западноевропейской архитектуры, теремные постройки и элементы барокко. Расположенный

на возвышенности, он словно бы висел в воздухе. По уровню второго этажа проходила галерея с чудесным

видом на парк. Приемный зал площадью свыше 300 кв.м и с высотой потолка 10 м вмещал 1500 гостей.

В письме своему брату Лефорт сообщал:

«…одна из комнат была обита зеленой кожей и уставлена ценными шкафами, вторая содержит предметы китайской работы, третья

украшена серебряной дамасской парчой и здесь находится кровать трех локтей высотой с красноватыми занавесями; четвертую комнату его величество сверху донизу украсил

маринами, а с потолка свешивались галера и корабли.

В саду имеются пруды, которых здесь нелегко найти, и в них множество рыбы. По другую сторону реки у меня есть

парк, где находятся разнообразные дикие животные. Мой дом самый красивый и самый приятный из всех в окрестности; люди этой страны приходят сюда, чтобы посмотреть его как

редкость» .

Но уже 2 марта, так и не успев пожить в своем новом жилище, в возрасте 43 лет Франц Лефорт

умирает. По свидетельству современников, перед смертью Лефорт в непрерывном бреду отгонял от себя прочь пастора. Вместо покаяния он требовал вина и музыкантов. Смерть

Лефорта стала ударом для Петра I. «Я потерял самого лучшего друга моего в то время, когда он мне

наиболее нужен…» - говорил царь. Пётр I устроил сподвижнику пышные похороны. Есть свидетельство,

что Петр хотел поставить ему памятник в Александро-Невском монастыре в Петербурге. Но это намерение не было осуществлено, а впоследствии и сама могила Лефорта затерялась.

После смерти Лефорта часть имущества из дворца была взята для царевича Алексея Петровича и А.Д.Меншикова, незначительная

часть досталась вдове Лефорта - Елизавете Францевне. Все остальное, в том числе и сам дворец, было передано в ведение Посольского приказа. После пожара 1706 г.,

случившегося во дворце А.Д.Меншикова в Семеновской слободе, Петр I подарил своему другу дворец Лефорта и 2000 рублей на его перестройку. В 1707-1708 гг. по проекту

архитектора Дж.М.Фонтана дворец был значительно перестроен: дворцовый двор окружил замкнутый прямоугольник корпусов с торжественным, тяжёлым по пропорциям въездом. Петр I

пользовался дворцом Меншикова для официальных встреч и празднеств. Но в 1727 году Александр Данилович потерял власть, и дворец конфисковали в казну. В 1727-1730 годах

царский двор располагался в Лефортовском и Головинском дворцах. Когда Петр II приехал в Москву на коронацию, он также остановился в Лефортовском дворце. Но вскоре там

умерла его сестра Наталья, и император покинул Лефортово. Через три года в этом же здании умер и сам Пётр II. По преданию в 1730 году, в день обручения 14-летнего

Петра II и Екатерины Долгоруковой, карета невесты, которая ехала из Лефортово, была слишком высокой, и венчавшая её корона не пролезла в арку дворца, была сбита. Все это

посчитали предзнаменованием несчастий. И действительно, точно в намеченный день собственной свадьбы император скончался от оспы. Здесь же в Лефортовском дворце в 1730 году

25 февраля Анна Иоановна разорвала подписанные ею ранее Кондиции и стала абсолютной российской монархиней.

В большой московский пожар

29 мая 1737 года Лефортовский дворец сгорел. Его перестроили, и в 1742 здесь после коронации останавливалась Елизавета Петровна.

В 1771 г Екатерина II устроила здесь чумной карантин, после которого все боялись в дворце останавливаться. Позднее Александр I передал его военному ведомству, в январе

1804 года здесь разместился военный архив. После перестройки в конце 1840-х Лефортовский дворец приобрел третий этаж. В здании разместилось Московское отделение архива

Главного штаба.

Местные предания гласят, что по ночам дух покойного царя Петра II, умершего молодым и, возможно, отравленного, бродит по архивохранилищам,

расположенным в залах дворца и жалобно стонет. Кроме того, во дворце долгие годы искали сокровища. Об этом неоднократно рассказывал известный актер театра и кино Лев

Дуров, который в детстве жил во флигеле дворца, так как его мать работала в архиве после войны.

Сегодня в бывшем Лефортовском дворце размещены военно-исторический

архив (РГВИА) и архив фонодокументов (РГАФД) - объект режимный, для просмотра недоступный.

Слободской дворец графа А.П.Бестужева-Рюмина

(Вторая Бауманская ул., д. 5)

Видеозапись экскурсии можно посмотреть

ЗДЕСЬ

![]()

Строительство московского дворца ближайшего советника императрицы Елизаветы Петровны, руководителя

русской внешней политики, канцлера, графа

Алексея Петровича Бестужева-Рюмина

![]() началось в 1749 г. В 1758 г. обвиненный в измене Бестужев был арестован и в апреле 1759 г. сослан

в имение Горетово. Отделка дворца к этому времени еще не была завершена. Вступившая на престол Екатерина II возвратила Бестужева из ссылки. По его

просьбе в 1764 г. дворец в Лефортове за 34 тыс. рублей был приобретен в казну. Через три года дворец был подарен

Алексею Орлову, а в 1787 г. пожалован Екатериной канцлеру А.А.Безбородко. При нем и началась перестройка дворца по проекту петербургского

архитектора Джакомо Кваренги и под руководством Матвея Казакова. Деревянную церковь во имя Михаила Малеина, пристроенную к зданию дворца,

проектировал Василий Баженов (церковь сгорела в 1812 г.).

началось в 1749 г. В 1758 г. обвиненный в измене Бестужев был арестован и в апреле 1759 г. сослан

в имение Горетово. Отделка дворца к этому времени еще не была завершена. Вступившая на престол Екатерина II возвратила Бестужева из ссылки. По его

просьбе в 1764 г. дворец в Лефортове за 34 тыс. рублей был приобретен в казну. Через три года дворец был подарен

Алексею Орлову, а в 1787 г. пожалован Екатериной канцлеру А.А.Безбородко. При нем и началась перестройка дворца по проекту петербургского

архитектора Джакомо Кваренги и под руководством Матвея Казакова. Деревянную церковь во имя Михаила Малеина, пристроенную к зданию дворца,

проектировал Василий Баженов (церковь сгорела в 1812 г.).

В 1797 г. Безбородко преподнес дворец в подарок Павлу I к его коронации, получив

от императора взамен «порожнее место на Яузе у Николы в Воробине».

В бывшем безбородкинском, а теперь Слободском дворце остановился

Александр I летом 1812г. Здесь было оглашено его послание к столице. Патриотически настроенное дворянство и купечество прямо в залах дворца открыло

сбор средств на формирование Московского народного ополчения. Сильно пострадавший в пожаре 1812 г. Слободской дворец оставался в дворцовом ведомстве

до 1826 г., когда вдовствующая императрица Мария Фёдоровна «высочайше повелеть соизволила учредить большие мастерские разных ремёсел» для

мальчиков-сирот Воспитательного дома. В здании дворца предполагалось разместить 300 воспитанников, будущих учеников нового ремесленного заведения.

Перестройка дворца была поручена московскому архитектору Д.И.Жилярди.

В 1827 г. Жилярди представил окончательный проект,

и тогда же начались работы по переустройству, закончившиеся только через пять лет. Архитектор придал зданию черты, присущие позднему московскому

ампиру, - тяжеловесность, скупой декор на больших плоскостях стен. Обращает на себя внимание наиболее часто повторяемый Жилярди

декоративный прием, объединяющий протяженный фасад, - ордерная арка, поддерживаемая спаренными дорическими колоннами.

Садовый фасад решен более традиционно: в его центре выступает высокая стройная ионическая колоннада, окружающая полуротонду.

Центр здания отмечала многофигурная скульптурная композиция, выполненная скульптором И.П.Витали, символизирующая единение Науки и Искусства: богиня

мудрости Минерва, окруженная аллегорическими изображениями наук и ремесел. Вместо сгоревшей в 1812 г. церкви Михаила Малеина в 1832 г. была освящена

уже в самом здании церковь во имя Марии Магдалины. Территория была обнесена чугунной оградой, где в медальонах изображен бог огня и покровитель

кузнечного дела - Гефест.

В 1868 г. ремесленное училище было преобразовано в Императорское техническое училище,

готовившее высококвалифицированные кадры инженеров-механиков, строителей и технологов. В нем преподавали известные русские ученые Н.Е.Жуковский и

С.А.Чаплыгин. В 1930-1943 г.г. училище называлось Механико-машиностроительным институтом, а в 1989 г. училище стало называться Московским

Государственным техническим университетом. В 1963 г. на территории института был поставлен памятник Н.Э. Бауману (скульптор А.Шлыков).

Общежитие для неимущих студентов Императорского технического училища

(Бригадирский пер., д. 14)

Видеозапись экскурсии - в описании Слободского дворца

Было построено в 1903 году по проекту архитектора Л.Н.Кекушева на средства, собранные

В.А.Морозовой, которая была председателем Общества вспомоществования нуждающимся студентам Императорского Московского технического училища.

Первые студенты заселились в общежитие в октябре 1904 г. Кроме жилых помещений в здании располагались столовая на 300 человек, кухня,

библиотека-читальня.

В настоящее время в здании находится Научно-образовательный медико-технологический центр МГТУ им. Н.Э.Баумана,

созданный в 2015 г. На него, помимо научно-образовательной деятельности, возложена задача полноценного медицинского обслуживания студентов

и сотрудников Университета.

Лестоков дворец (Сенатский дом, Дворец цесаревичей, Фанагорийские казармы)

(Бригадирский пер., д. 13)

Видеозапись экскурсии - в описании Слободского дворца

В первой половине XVIII века в Немецкой слободе был построен небольшой двухэтажный дом для

Иоганна-Германна Лестока. Лесток, придворный врач во времена правления Петра I и Екатерины I, позже состоял при дворе цесаревны Елизаветы Петровны,

пользовался ее доверием и участвовал в дворцовом перевороте 1741 года. После того, как Елизавета Петровна взошла на престол, Лесток стал

действительным тайным советником и возглавил Медицинскую канцелярию. Был агентом французского дипломатического влияния, что в итоге и погубило его

карьеру: когда открылось его тайное сношение с французами, Лесток впал в немилость, а в 1748 году был арестован и отправлен в ссылку.

Его дом в Немецкой слободе был конфискован в казну и в 1748 году сильно пострадал в результате пожара.

В 1750-х годах на основе дома Лестока

архитектором Ухтомским было выстроено новое здание, предназначавшееся для московского департамента Сената (отчего оно и получило название Сенатский

дом). Дом, построенный в стиле барокко, отличался нарядным убранством фасадов, центральная его часть была увенчана куполом, к входам в здание вели

парадные лестницы. После Сената здесь недолго располагался Почтовый двор, а потом Канцелярия конфискации. В конце XVIII века бывший Сенатский дом

перешел в руки канцлера князя Александра Андреевича Безбородко (который владел и соседним Слободским дворцом). Безбородко перестроил Сенатский дом,

а потом подарил его Павлу I. На время коронации Павла I Сенатский дом стал дворцом наследника цесаревича Александра (резиденцией самого Павла I был

Слободской дворец). В начале XIX века, уже при Александре I, во дворце жил его брат, цесаревич Константин. Отсюди и еще одно название - дворец

цесаревичей.

Во время пожара 1812 года Сенатский дом сгорел, работы по его восстановлению были начаты лишь в 1827 году. По проекту архитектора

Осипа Бове старый дворец был перестроен и расширен (за счет объединения главного дома и флигелей). Новое здание предназначалось для размещения здесь

Военно-учительской семинарии. Фасады дома были оформлены в стиле ампир, здание приобрело парадный, но вместе с тем и строгий облик. Окна центрального

ризалита и боковых фасадов были оформлены пилястрами и украшены тонким фризом с военной символикой (щиты и доспехи). Остальные фасады здания

(первоначально одноэтажные) оформлены рустовкой. В центральном фронтоне некогда помещался герб (двуглавый орел). Тогда же была создана и ограда

здания, также с использованием античной военной символики - столбы ограды, выполненные в виде фасций (римский атрибут власти), увенчаны

связанными боевыми топорами.

В XIX веке в здании размещалось «малолетнее отделение» Первого Московского кадетского корпуса, в 1867—85

годах - Учительская семинария Военного ведомства.

После 1885 года здание было переделано под казармы Троице-Сергиевского

резервного батальона, а в 1910 г. в нём расквартировался Фанагорийский Суворовский гренадерский полк, по имени которого и получили название казармы.

По свидетельствам современников, Фанагорийский полк попал сюда по прихоти военных чиновников: однажды Николай II в разговоре с командующим

московским военным округом спросил, где же квартирует прославленный Фанагорийский полк, на что тот, полагая польстить императору, ответил:

«Конечно, в Москве». После этого полк, на протяжении 20 лет стоявший в Ярославле, пришлось в спешном порядке переводить в Москву.

В 1917 г. в казармах размещались 1—4-я роты Самокатного запасного батальона. С приходом к власти большевиков казармы остались в пользовании военного

ведомства. С 1932 года здесь размещалась Военно-химическая академия (в дальнейшем - Военная академия химической защиты), в 2006 году

переехавшая в Кострому. В 1930-е годы здание было частично надстроено. В 1950-х, 1970-х и 1990-х годах осуществлялись реставрационные работы.

По состоянию на 2012 год Фанагорийские казармы находились на закрытой территории федерального государственного учреждения «27-й научный центр

Министерства обороны Российской Федерации».

В начале июля 2012 года стало известно, что в здании казарм без согласования с Департаментом

культурного наследия города Москвы была начата реконструкция, частично демонтированы оконные и дверные рамы, внутренние конструкции. По свидетельствам

очевидцев, из зоны реконструкции выносят горы строительного мусора, среди которого - «старинные оконные и дверные проёмы».

Обеспокоенность происходящим выразила общественная организация «Архнадзор», направившая обращение тогдашнему министру обороны России

А.Э.Сердюкову. Представители Мосгорнаследия не были допущены на территорию казарм, после чего это ведомство направило официальное письмо в военную

прокуратуру с просьбой об организации совместной проверки на объекте. В ноябре 2012 года с собственником было заключено охранное обязательство,

однако здание оставалось заброшенным. К 2015 году был разработан проект реставрации. Но только в апреле 2016 года компанией ООО "АрбатСтрой" начаты

работы по приспособлению памятника. В феврале 2017 г. Хамовническим районным судом Москвы АО "Главное управление обустройства войск" признано

виновным в совершении административного правонарушения и привлечено к ответственности в виде административного штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч)

рублей за невыполнение предписания Мосгорнаследия о проведении работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия.

Парадоксы главной улицы Немецкой слободы

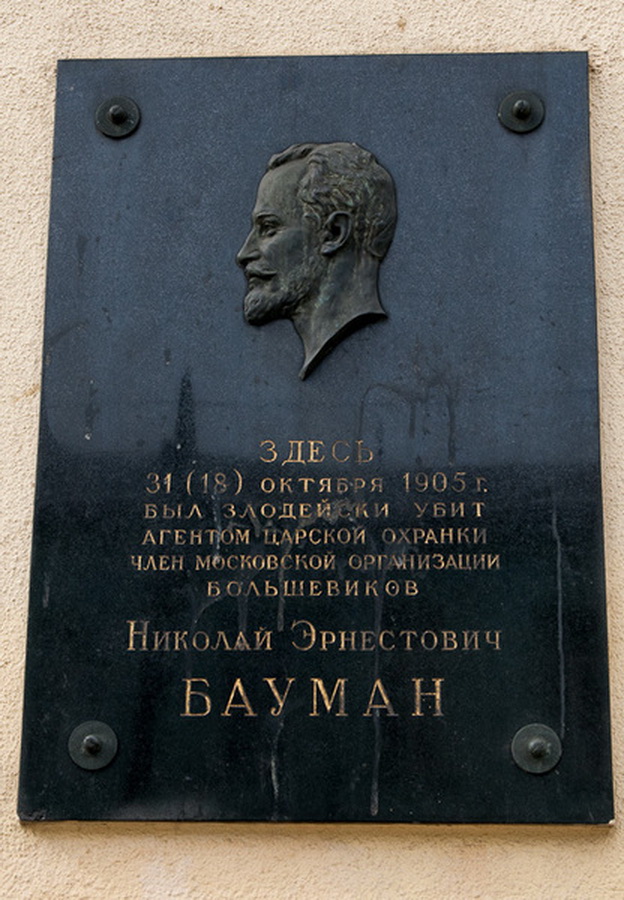

№1. Два Николая Баумана

Немецкая слобода была застроена в регулярном стиле, улицы пересекались под прямыми углами.

Центральная улица Слободы получила название Большой. В XIX веке её переименовали в Немецкую, а в 1922 году - в Бауманскую в память о

революционере Николае Эрнестовиче Баумане

(1873-1905).

На углу Бауманской улицы и Денисовского переулка стоит особняк (Бауманская ул.,

д. 58/25к12с2), построенный в 1884 г. (по другим сведениям - в 1878 г.) архитектором А.С.Каминским и его учеником архитектора Ф.О.Шехтелем

для Петра Петровича Щапова, одного из сыновей купца 2-ой гильдии Петра Васильевича Щапова.

Щаповы принадлежали к уникальному сословию ростовских сокольих помытчиков - охотников,

которые ловили и «натаскивали» ловчих птиц.

|

Помытчики |

В 1826 г.

Василий Иванович Щапов

![]() приобрел весь квартал по Немецкой (ныне Бауманской) улице между Аптекарским

и Денисовским переулками. В этом же году он строит здесь свою текстильную фабрику. Помимо фабричных корпусов и складов Щапов, который владел еще и землей на

другой стороне Немецкой улицы и Старокирочного переулка, строит на своем участке и городскую усадьбу с домами, в которых жили сыновья, внуки и другие

родственники.

приобрел весь квартал по Немецкой (ныне Бауманской) улице между Аптекарским

и Денисовским переулками. В этом же году он строит здесь свою текстильную фабрику. Помимо фабричных корпусов и складов Щапов, который владел еще и землей на

другой стороне Немецкой улицы и Старокирочного переулка, строит на своем участке и городскую усадьбу с домами, в которых жили сыновья, внуки и другие

родственники.

Дом Петра Петровича Щапова знаменит тем, что именно здесь, возле особняка, был убит Н.Э.Бауман. Убийца, Николай

Федотович Михалин, был уроженцем села Троицкого-Иванова Спасо-Ляпицкой волости Козловского уезда Тамбовской губернии, 29 лет от роду. По одним данным,

он служил надзирателем мужских спален на фабрике Щапова; по другим - был рабочим фабрики Щапова; по третьей версии - служил у

Щаповых дворником. Михалин отслужил 5 лет действительной военной службы в лейб-гвардии Конном полку в Петербурге, то есть был специально отобран в

кирасиры-конногвардейцы за свои физические данные - рост не ниже 180 см и тёмные волосы (в лейб-гвардии Конный полк отбирали

новобранцев-брюнетов). За пять лет службы Михалину были привиты монархические взгляды, естественные для военнослужащих частей личной охраны

государя-императора.

В день убийства Бауман с соратниками по Московскому комитету РСДРП собирался повести группу протестующих к зданию

лозунгом «Долой самодержавие!», вскочил в пролётку и, стоя в ней, помчался по Немецкой улице, скандируя: «Товарищи, присоединяйтесь к нам!

Долой царя! Долой самодержавие!» Поведение Баумана привлекло внимание Михалина, с обрезком металлической трубы в руках он вскочил в пролётку и

начал вырывать флаг из рук Баумана. Завязалась борьба, в ходе которой Бауман достал браунинг и выстрелил в Михалина, однако Михалин успел нанести

удар трубой по руке с пистолетом, избежав ранения. Во время стычки в пролётке Михалин нанёс Бауману ещё три удара трубой по голове. В ходе схватки

Михалин был обстрелян спутниками Баумана, но ему удалось убежать и скрыться за воротами фабрики Щапова. Сам Бауман в результате происшествия оказался

убит. Убийца через час добровольно явился в полицию, был судим Московским окружным судом, признан виновным в несоразмерном применении силы, повлёкшем

смерть человека, и осуждён к полутора годам тюремного заключения.

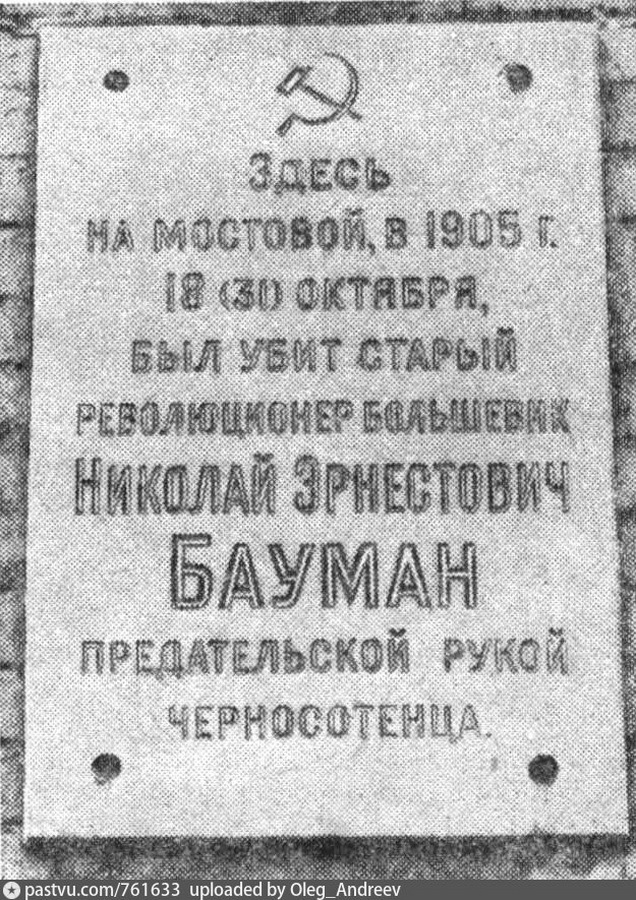

Придя к власти, большевики, естественно, установили на щаповском особняке

мемориальную доску. Ныне существующая доска утверждает, что «член моковской организации большевиков» был убит «агеном

царской охранки». Но в журнале «Огонек» № 29 (716) за 1940 г. (стр. 15) представлено фото первого варианта доски,

сообщавшей, что «старый революционер большевик» был убит «предательской рукой черносотенца». Вероятно, когда авторы

первого варианта опомнились и осознали, что Н.Э.Бауман был не евреем, а немцем-лютеранином, принадлежность его убийцы к черной сотне

превратилась в бессмыслицу. Доску пришлось менять. Впрочем, не существует каких-бы то ни было документов, подтверждающих, что Михалин был агентом

охранки.

При подготовке данного текста на www-просторах обнаружился весьма интересный (хотя и небесспорный)

блог в ЖЖ

![]() («Бауман. Как делалась революция 1905 года»).

(«Бауман. Как делалась революция 1905 года»).

|

Этот дом - первая постройка Ф.О.Шехтеля в Москве (правда, иногда встречается и другая

дата - 1884-?). Хотя по документам его авторство приписано А.С.Каминскому. Все просто: архитектор тогда не имел права самостоятельной

работы, поэтому официально и фигурирует фамилия его наставника, в мастерской которого он трудился десять лет. Но сам зодчий внес это здание на

Немецкой (ныне Бауманской) улице в список своих построек, когда оформлял бумаги на предоставление ему звания академика. По воспоминаниям

архитектора Н.Д.Виноградова - друга сына зодчего, - Федор Осипович был человеком исключительной порядочности, никогда не

выдавашим чужих работ за свои. |

|

Рекомендуется прочитать: |

По удивительному историческому совпадению, одним из активных деятелей XVII века, живших в

Немецкой слободе, был генерал голштинского происхождения, «гранатных дел мастер»

Николай Бауман .

Полковник датской армии

Николай Бауман (Миколай Бовман, Николас Бауман)

![]() прибыл в Москву в январе 1658 года по приглашению князя Мышецкого, которому царь Алексей Михайлович

поручил приглашать на русскую службу разных «полезных офицеров». Приехавшие офицеры были очень любезно приняты в Посольском приказе, их щедро

наградили за желание посвятить себя службе России. Вступив в русскую армию, Николай Бауман как военный инженер и специалист в артиллерийском деле был

определён в Пушкарский приказ, где руководил созданием новых моделей орудий. В 1659 г. Бауман отличился при осаде Конотопа и за то, что там

«с неприятели татары и черкасы бился, не щадя головы своея», был произведен в генерал-поручики. В 1660 году истек 3-летний срок

контракта Баумана, но царь не отпускал его со службы. В 1668 году Бауман получил чин «генерала» за заслуги в борьбе с польско-литовской армией

короля Яна Казимира, напавшего на Левобережную Украину Русского царства. В Немецкой слободе генерал Бауман занимался благотворительной деятельностью:

на его средства была построена лютеранская кирха Святых Петра и Павла, при церкви была заведена школа. Активная деятельность Николая Баумана и

получение им генеральского звания вызвали зависть к нему со стороны сослуживцев. В Немецкой слободе по отношению к нему стали строиться козни.

Ситуация приняла серьезный оборот, и разборкой дела пришлось заниматься Посольскому приказу. Устав от козней, Бауман написал письмо датскому королю

Кристиану V с просьбой походатайствовать перед царем о своей отставке. 30 декабря 1670 года царь Алексей Михайлович отпустил генерала Николая Баумана

в Данию, дав ему вот такую отпускную грамоту: «Приезжал к нашему Царскому величеству в службу полковник Николай Бауман и, будучи у нашего

Царского величества в нашем Государстве, нам, Великому государю, служил, против наших недругов стоял и бился мужественно, своих полковых людей,

которые у него были в регименте, управлял, к бою и справе приводил, и все строил и делал верно, как угодно шляхетному начальному человеку. За это

мы его пожаловали из полковника в генерал-поручики и из генерал-поручика в генералы и наградили великим кормовым и денежным жалованьем, по его

достоинству. Ныне, по его челобитью, он отпущен за море, в Датскую землю…»

прибыл в Москву в январе 1658 года по приглашению князя Мышецкого, которому царь Алексей Михайлович

поручил приглашать на русскую службу разных «полезных офицеров». Приехавшие офицеры были очень любезно приняты в Посольском приказе, их щедро

наградили за желание посвятить себя службе России. Вступив в русскую армию, Николай Бауман как военный инженер и специалист в артиллерийском деле был

определён в Пушкарский приказ, где руководил созданием новых моделей орудий. В 1659 г. Бауман отличился при осаде Конотопа и за то, что там

«с неприятели татары и черкасы бился, не щадя головы своея», был произведен в генерал-поручики. В 1660 году истек 3-летний срок

контракта Баумана, но царь не отпускал его со службы. В 1668 году Бауман получил чин «генерала» за заслуги в борьбе с польско-литовской армией

короля Яна Казимира, напавшего на Левобережную Украину Русского царства. В Немецкой слободе генерал Бауман занимался благотворительной деятельностью:

на его средства была построена лютеранская кирха Святых Петра и Павла, при церкви была заведена школа. Активная деятельность Николая Баумана и

получение им генеральского звания вызвали зависть к нему со стороны сослуживцев. В Немецкой слободе по отношению к нему стали строиться козни.

Ситуация приняла серьезный оборот, и разборкой дела пришлось заниматься Посольскому приказу. Устав от козней, Бауман написал письмо датскому королю

Кристиану V с просьбой походатайствовать перед царем о своей отставке. 30 декабря 1670 года царь Алексей Михайлович отпустил генерала Николая Баумана

в Данию, дав ему вот такую отпускную грамоту: «Приезжал к нашему Царскому величеству в службу полковник Николай Бауман и, будучи у нашего

Царского величества в нашем Государстве, нам, Великому государю, служил, против наших недругов стоял и бился мужественно, своих полковых людей,

которые у него были в регименте, управлял, к бою и справе приводил, и все строил и делал верно, как угодно шляхетному начальному человеку. За это

мы его пожаловали из полковника в генерал-поручики и из генерал-поручика в генералы и наградили великим кормовым и денежным жалованьем, по его

достоинству. Ныне, по его челобитью, он отпущен за море, в Датскую землю…»

№2. Вельможи екатерининских времен: Воронцов vs Орлов

Граф

Алексей Григорьевич Орлов

![]() (1737-1808) - генерал-аншеф (1769), лейб-гвардии Преображенского полка подполковник,

Кавалергардского корпуса поручик. Младший брат фаворита Екатерины II не только сыграл важную роль в дворцовом перевороте 1762 года,

но и оказался причастен к гибели Петра III. Известно, что Алексей Орлов, в отличие от Григория, действительно был в Ропше во время гибели свергнутого

императора, однако точных данных о том, что именно он убил Петра III, нет.

(1737-1808) - генерал-аншеф (1769), лейб-гвардии Преображенского полка подполковник,

Кавалергардского корпуса поручик. Младший брат фаворита Екатерины II не только сыграл важную роль в дворцовом перевороте 1762 года,

но и оказался причастен к гибели Петра III. Известно, что Алексей Орлов, в отличие от Григория, действительно был в Ропше во время гибели свергнутого

императора, однако точных данных о том, что именно он убил Петра III, нет.

Сразу после восшествия на престол Екатерины II Алексей Орлов получил

чин генерал-майора и титул графа.

Как и брат, Алексей не получил хорошего образования, но при этом покровительствовал наукам и был одним из

основателей Вольного экономического общества.

В 1769 году Орлов стал командующим эскадрой русского флота и годом позже разгромил турецкий флот в

Чесменском сражении. За это, помимо прочих наград, он получил право именоваться графом Орловым-Чесменским.

В 1775 году по приказу Екатерины II

Алексей Орлов организовал похищение и доставку в Россию известной авантюристки княжны Таракановой. После этой операции он вышел в отставку.

После смерти Екатерины II об Алексей Орлове вспомнил Павел I, считавший его убийцей отца. По приказанию императора, на перезахоронении Петра III

Орлов нёс перед гробом императорскую корону. Пережив немалое потрясение, он сразу после этого этого покинул Россию и уехал с дочерью за границу.

После воцарения Александра I Орловы вернулись в Россию, поселившись в Москве. Именно Алексей Орлов, привёзший в Россию после одного из турецких

походов цыганскую капеллу, положил начало профессиональному цыганскому исполнительству в России.

Умер Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский в

декабре 1807 года в Москве в возрасте 70 лет.

Граф

Роман Илларионович Воронцов

![]() (1717—1783) - действительный камергер (1746),

генерал-аншеф (1761), сенатор (1760), владимирский, пензенский и тамбовский генерал-губернатор (1778—1783), один из первых деятелей русского

масонства. Брат канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, отец Елизаветы Романовны Воронцовой-Полянской - фаворитки императора

Петра III Федоровича, и Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой, директора Санкт-Петербургской Академии наук.

(1717—1783) - действительный камергер (1746),

генерал-аншеф (1761), сенатор (1760), владимирский, пензенский и тамбовский генерал-губернатор (1778—1783), один из первых деятелей русского

масонства. Брат канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, отец Елизаветы Романовны Воронцовой-Полянской - фаворитки императора

Петра III Федоровича, и Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой, директора Санкт-Петербургской Академии наук.

Благодаря субъективным отзывам некоторых современников о Романе Воронцове сложились расхожие мифы,

ставшие популярными (даже в Википедии). Воронцов был очень надменен и горд, а еще более корыстолюбив. Имея немалое состояние, он по расчету женился на дочери

богатого купца Сурмина и настолько зарекомендовал себя стяжателем, что даже получил от владимирцев прозвище «Роман - большой карман». Когда

об этом узнала Екатерины II, она с намеком прислала в подарок владимирскому наместнику карикатурно огромный кошелек. Поняв, что он впал в немилость, граф от

расстройства расхворался и умер… На самом деле не было тестя-купца и большого кошелька от императрицы, равно как и царской немилости, ставшей причиной

летального исхода. Да и доказательств мздоимства не было обнаружено. Человек не слишком больших дарований, граф Роман Илларионович был обязан своим титулом,

состоянием и чинами брату, жене и дочерям. Можно сказать, что он был баловнем судьбы и, скорее всего, имел немало завистников, которые и сочиняли порочившие

графа анекдоты.

Выражение «большой карман» могло возникнуть как следствие деятельности графа Воронцова в «Вольном экономическом

обществе». В своих печатных статьях он указывал пути к смягчению нравов крестьянства, а также, ссылаясь на собственный пример, предлагал помещикам

организовывать в деревнях годовые запасы хлеба на случай неурожая. Настойчивые советы графа Р.И.Воронцова запасать продукты вполне оправдывают

прозвище «большой карман». Cкончалсяя граф Роман Воронцов 30 ноября 1783 года в возрасте 66 лет вследствие болезни легких. Его сын граф Семен

в раздражении и горе даже назвал врачей, неудачно лечивших отца, «владимирскими убийцами». Роман Илларионович был похоронен в Дмитровском

соборе во Владимире, где его гробницу можно видеть до сих пор. Через два года после смерти графа Воронцова было произведено расследование по делу о

злоупотреблениях Владимирском наместничестве, по завершении которого Роман Илларионович был полностью оправдан.

|

Воронцовы |

Два ектерининских царедворца не были непримиримыми врагами, но и особой симпатии друг к другу

не проявляли. И волею судьбы оказались в Немецкой слободе соседями.

На углу Кирочного (ныне - Старокирочного) переулка и Немецкой улицы

(Бауманская ул., 53)

«находилась большая усадьба, в глубине которой стоял двухэтажный дом с полуротондами на переднем и заднем фасадах. Дом этот,

построенный, вероятно, в 1785-1791 гг., принадлежал в середине XVIII в. "аптекарше Устинье Францовой Наголше". От нее усадьба перешла к Роману

Илларионовичу Воронцову, известному вельможе екатерининского времени... После него владельцем становится его сын Александр Романович Воронцов,

дипломат и государственный деятель, который, вероятно, был строителем дома на этом участке по проекту архитектора Н. А. Львова (правда, в воронцовском

архиве содержатся сведения о том, что автором дома был Д. Кваренги).»

(С.Романюк «По землям московских сел и слобод», стр.86).

В 1820-1830-х гг. воронцовская усадьба переходит в купеческие руки. В 1835 г. ее владельцем значится некий купец Христиан Цургозин, и на плане участка,

выполненом в этом году, уже нет главного воронцовского дома. В 1860-1890-х гг. весь участок застраивают фабричными зданиями купцы Щаповы.

В своей книге "Я верил в Россию..." Николай Михайлович Щапов вспоминал:

«В Москве мы живем на Немецкой улице, 25... На воротах - два

каменных льва, а с правой стороны сторожка... Половина окон выходит на юг, во двор. За двором - сад со старыми дубами».

Фото тех самых ворот бывшей усадьбы Воронцова, сделанное в 1960-1970 г.г., сохранена на

сайте pastvu.com .

Усадьба Алексея Григорьевича Орлова находилась на углу Немецкой улицы и Посланникова переулка.

«В его усадьбе, на самом углу с Посланниковым переулком, стояло большое каменное здание

с парадным двором перед ним, ограниченным полукруглыми флигелями. Дворец этот сгорел в пожар 1812 г. и более, как видно, не возобновлялся. Большое

владение Орлова разделилось на несколько участков, и на них в 1830-1860-х гг. построены небольшие жилые дома. В одном из них, одноэтажном особняке,

в молодости жил знаменитый органист А.Ф.Гедике, женатый на хозяйке дома. Сохранились воспоминания о том, как здесь его посещали А.Б.Гольденвейзер и

С.В.Рахманинов. (С.Романюк «По землям московских сел и слобод», стр.85). В 1974 г.

весь квартал от Посланникова переулка до Старокирочного был снесен, и начато строительство оригинальной конструкции круглого (диаметром более 80 м)

здания

Бауманского (Басманного) рынка

![]() (Бауманская ул., 47/1). Главный архитектор проекта - Л.Гильбурд («Моспроект-3»),

архитектор - С.И.Никулин, конструктор перекрытий - Н.В.Канчели (он же - автор купола «Трансвааль-парка»!). Ранним утром

23 февраля 2006 г. произошло обрушение крыши Басманного рынка. В результате трагедии погибли 68 человек. Рынок был аналогичен прошловековому Хитрову

рынку - одно из самых криминальных мест Москвы. В настоящее время участок отведен для строительства жилого дома по программе реновации.

(Бауманская ул., 47/1). Главный архитектор проекта - Л.Гильбурд («Моспроект-3»),

архитектор - С.И.Никулин, конструктор перекрытий - Н.В.Канчели (он же - автор купола «Трансвааль-парка»!). Ранним утром

23 февраля 2006 г. произошло обрушение крыши Басманного рынка. В результате трагедии погибли 68 человек. Рынок был аналогичен прошловековому Хитрову

рынку - одно из самых криминальных мест Москвы. В настоящее время участок отведен для строительства жилого дома по программе реновации.